新幹線での移動中、「メイク直しをしたい」「スマホの充電も気になる」と感じたことはありませんか。

そんなときに便利なのが、車内に設けられたパウダールームや電源付き座席の存在です。

とはいえ、すべての新幹線にパウダールームがあるわけではなく、車種や路線によって設備が異なります。

また、電源の位置や使い方を知らないと、せっかくの時間をうまく活用できないこともあります。

この記事では、新幹線のパウダールームの場所や使いやすさ、充電スポットの見つけ方までを分かりやすくご紹介。

限られた移動時間でも身だしなみと電源の両方を整えたい方に向けて、安心して使えるポイントをまとめました。

次の新幹線旅を、もっとスマートで心地よく過ごすためのヒントをぜひ見つけてみてください。

- 新幹線にパウダールームはある?利用できる車両をチェック

- 女性にうれしい設備ポイント

- パウダールーム以外で身だしなみを整える場所

- パウダールームに電源はある?設備の現状を解説

- スマホ充電はどこでできる?車内おすすめスポット

- 主要新幹線の電源環境を比較

- パウダールームでの充電利用は可能?注意点まとめ

- 新幹線で使える便利アイテム&モバイルバッテリー活用法

- 車内コンセント利用で意識したいマナー

- 車内でのメイク直しを快適にする持ち物リスト

- 荷物を減らしてスマートに!時短派の新幹線旅テク

- 座席コンセントを快適に使うための工夫

- 乗車前に確認しておきたい充電・準備チェックリスト

- もしコンセントが使えなかったときの対処法

- みんなが気持ちよく使うために!パウダールームのマナーまとめ

- まとめ

新幹線にパウダールームはある?利用できる車両をチェック

新幹線で身だしなみを整えたいとき、「パウダールームはどこにあるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

車内にはトイレや洗面所だけでなく、女性が使いやすい専用のパウダールーム設備を備えた車両もあります。

ただし、全ての新幹線に設置されているわけではないため、どの路線・車種にあるのかを把握しておくと安心です。

この章では、新幹線におけるパウダールームの設置場所や特徴、駅ナカ設備との違い、代表的な路線の状況を整理して紹介します。

パウダールームがある新幹線と設置位置の特徴

新幹線のパウダールームは、主に東海道・山陽新幹線の一部車両や、東北新幹線「はやぶさ」などのグリーン車両に近い位置に設けられていることがあります。

車両端のデッキ部分や、洗面スペースの隣に配置されるケースが一般的で、鏡・照明・小物台が設置されています。

ただし、同じ路線でも編成や車種によって設備が異なり、N700系やN700Sなどではスペースを有効活用した設計が多く見られます。

一方で、自由席中心の列車や短編成タイプではパウダールームが省かれていることもあり、事前の確認が必要です。

| 路線・車種 | パウダールーム設置傾向 | 設置位置の例 |

|---|---|---|

| 東海道新幹線(N700S) | 一部車両にあり | グリーン車近くのデッキ |

| 山陽新幹線 | 一部に設置 | 指定席車両付近 |

| 東北新幹線(E5系) | グランクラス車両に設置 | 車両端の専用スペース |

上記は一般的な傾向であり、ダイヤ変更や改装によって設置状況が異なる場合があります。

最新の設備情報は、JR各社公式サイトや駅の案内板で確認しておくと安心です。

駅ナカとの違いと、車内ならではの利便性

駅構内にあるパウダールームは、複数人が同時に使える広めのスペースが多く、化粧直しや着替えに向いています。

一方、車内パウダールームは短時間のメイク直しや髪型のチェックなど、限られた時間で身だしなみを整える目的に設計されています。

照明が顔に影を作りにくいように配置されていたり、鏡の角度が微調整されているなど、コンパクトながら工夫された設計が特徴です。

また、車内では移動中に使えるため、乗り換え時間を気にせず整えられる点が便利です。

主な路線ごとの設置状況(のぞみ・はやぶさ・こまちなど)

現在、代表的な新幹線の中では、のぞみ・みずほ・はやぶさといった主要路線で、パウダールームや洗面スペースが比較的整っています。

「こまち」「つばさ」などのミニ新幹線では、設備スペースの関係でパウダールームが省略されていることもあります。

また、N700S系やE5系などの新型車両では、省スペースながら明るく清潔感のあるデザインが採用されているケースが増えています。

乗車前に、目的の列車の車両形式を確認しておくことで、パウダールームの有無をある程度把握できます。

確認方法としては、JRの公式サイトや乗車券予約ページで車両編成表を見るのが確実です。

駅構内の案内表示やアナウンスでも、パウダールーム・多目的室の場所が紹介されることがあります。

移動中も快適に過ごしたい方は、出発前に軽くチェックしておくと安心です。

女性にうれしい設備ポイント

新幹線のパウダールームは、短時間でも使いやすいように照明・鏡・スペースの配置に工夫がされています。

この章では、車内での身だしなみチェックを快適にするための設備面に注目して、鏡・照明・荷物置きなどの特徴を紹介します。

どの設備も「限られた空間でも整えやすい」ことを目的としており、移動中でもきちんとした印象を保ちたい人にとって便利なポイントです。

鏡と照明の見やすさと工夫

パウダールームの鏡は、顔全体を明るく映すよう左右から光が当たる配置になっていることが多く、影になりにくい設計です。

照明は白色系が中心で、自然光に近い明るさを再現するよう考えられています。

また、鏡の位置が少し前傾しているため、立ったままでも姿勢を変えずに顔の全体が見やすい点も特徴です。

車両によっては間接照明を採用しており、目に負担をかけにくい工夫が見られます。

このような照明環境は、短時間で整える際にも使いやすく、自然な明るさで確認しやすいのが利点です。

限られた空間を活かした使いやすい設計

新幹線のパウダールームは、広さこそ限られていますが、動きやすさと安全性を意識した配置になっています。

立ち位置のスペースが確保されており、荷物を足元に置いても出入りがしやすいように設計されています。

また、手すりや段差の少ない床構造になっているため、揺れのある車内でも安定して利用しやすいのが特徴です。

ドアの開閉スペースもコンパクトに収まっており、他の乗客とすれ違うときも邪魔になりにくい構造です。

限られた空間を効率よく使う工夫が施されており、忙しい移動中でも安心して身だしなみを整えられます。

荷物置きや小物スペースの実用性

多くのパウダールームには、小さな荷物置き台や小物を置けるカウンターが備え付けられています。

化粧ポーチやスマートフォン、ハンカチなどを一時的に置くのにちょうどよいサイズです。

一方で、大型のスーツケースを持ち込むには狭いため、使う前に荷物を座席や荷物棚に預けておくのがスムーズです。

スペースを譲り合って利用することで、他の人も気持ちよく使える環境になります。

また、荷物置き部分は金属や樹脂製の素材が多く、清掃しやすく衛生的です。

短時間の利用を想定して作られた設計なので、必要なものだけを持ち込むのがポイントといえます。

パウダールーム以外で身だしなみを整える場所

すべての新幹線にパウダールームがあるわけではありません。

しかし、車内には洗面台付きトイレや多目的室など、身だしなみを整えるのに使える場所があります。

この章では、パウダールームがない車両でも使いやすいスペースや、混雑を避けるコツを紹介します。

多目的室・洗面台付きトイレの活用法

多目的室は、主に身体が不自由な方や乳幼児連れの方の利用を目的として設けられていますが、空いているときに係員へ申し出て使用できる場合もあります。

内部は広く、鏡や簡易テーブルが備わっていることもあり、衣服の乱れを整えるなど短時間での利用に向いています。

また、洗面台付きトイレは多くの新幹線で標準装備となっており、顔や手を洗ったり髪を整える程度なら十分に対応できます。

トイレ内の鏡は簡易的なタイプですが、照明が明るいので顔まわりのチェックには便利です。

ただし、洗面スペースの利用時間が長くなると他の乗客の迷惑になるため、短時間で済ませるように心がけましょう。

人目を気にせず使いやすい場所を見つけるコツ

車内で身だしなみを整える際は、周囲の人の動線を妨げない場所を選ぶのがポイントです。

デッキやトイレ前などは人の出入りが多く、長時間立ち止まると通行の妨げになります。

そのため、少し空いたタイミングを見計らって利用するとスムーズです。

また、車掌室や売店スペース近くなど、一時的に人通りが少ない場所を見つけると落ち着いて利用できます。

どうしても人目が気になる場合は、手鏡やコンパクトミラーを活用し、座席で簡単に整える方法もあります。

短時間・静かにを意識することで、周囲に気を使いながら快適に身だしなみを整えられます。

混雑を避けたいときのおすすめタイミング

パウダールームや洗面スペースは、出発前や到着前の時間帯に混雑する傾向があります。

特に朝の通勤時間帯や昼過ぎの便では利用者が集中しやすく、鏡前で並ぶこともあります。

比較的空いている時間帯としては、乗車から30分後~1時間後や、目的地の2駅前あたりが目安です。

このタイミングなら、トイレや洗面台を落ち着いて使える場合が多くなります。

混雑を避けることで、他の乗客への配慮にもなり、気持ちよく使える環境が保たれます。

パウダールームに電源はある?設備の現状を解説

メイク直しのときに「ドライヤーやコテを使える電源があるの?」と気になる方も多いかもしれません。

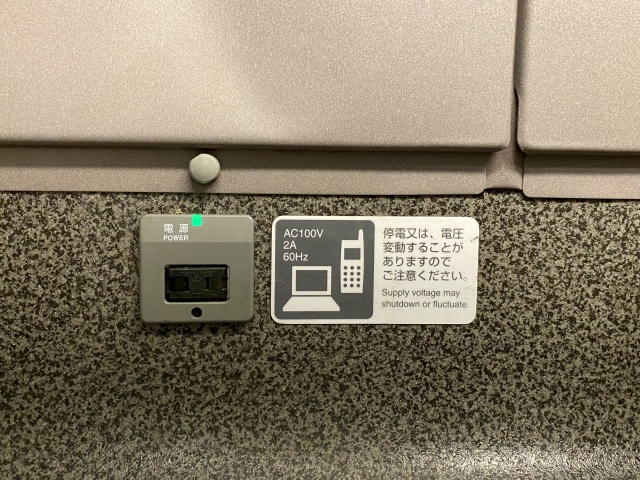

結論から言うと、新幹線のパウダールームには基本的に電源コンセントは設置されていません。

安全面や電力供給の制限の理由から、車内の共用スペースでは電化製品の使用が制限されているためです。

ただし、車種によっては一部に補助用のコンセントがあるケースもありますが、主に清掃用やメンテナンス用で、一般乗客の使用を想定したものではありません。

この章では、電源の有無と車種ごとの違い、USBポートの設置状況など、知っておくと便利な情報を紹介します。

車種別に異なる電源・コンセントの有無

新幹線では、電源設備の設置状況が車種によって異なります。

以下は一般的な傾向の一例です。

| 車種 | パウダールームの電源有無 | 備考 |

|---|---|---|

| N700系・N700A | なし | パウダールームは照明のみ |

| N700S | なし | 一部にメンテナンス用コンセントあり |

| E5系(東北新幹線) | なし | 電源は座席付近に設置 |

どの車両も、パウダールーム内には一般向けの電源は備えられていません。

電源を利用する場合は、座席周りやデッキの指定コンセントを使うのが基本です。

また、ヘアアイロンやドライヤーなど消費電力の高い機器は、車内では使用を控えるよう案内されています。

USBポート付き車両の有無と特徴

近年導入されている新型のN700S系では、座席ごとにUSBポートを備えた車両があります。

スマートフォンの充電であれば、座席で十分対応できるようになっており、車内での電力環境は以前よりも快適になっています。

ただし、USBポートの出力は限られており、タブレットやノートパソコンの充電では時間がかかることがあります。

そのため、急ぎの充電にはコンセントを使うほうが効率的です。

車両によってはUSBポートが未搭載のタイプもあるため、乗車前に公式サイトで確認しておくと確実です。

電源付き新幹線を見分けるポイント

新幹線の電源付き車両は、主に「N700系以降」や「E5系・E7系」などの新型車両に多く見られます。

予約サイトや案内アプリで「電源あり」「コンセント付き」と表記されている座席を選ぶのが最も確実です。

また、窓側の座席にコンセントがあるケースが多いですが、最近では通路側や中央席にも電源が追加されつつあります。

自由席では車両によってコンセントの位置が異なるため、できるだけ最新型の編成を選ぶと安心です。

もし乗車中に電源の位置がわからない場合は、座席前の案内カードや乗務員に確認するのも良い方法です。

スマホ充電はどこでできる?車内おすすめスポット

長時間の移動では、スマートフォンの充電が気になる方も多いでしょう。

現在の新幹線では、多くの車両に座席用コンセントが設置されており、スマホやノートPCなどを安心して充電できます。

ただし、設置位置や数は車両によって異なります。

この章では、座席ごとのコンセント位置やデッキ・自由席での充電可否、電源付き座席を見つけるコツをまとめました。

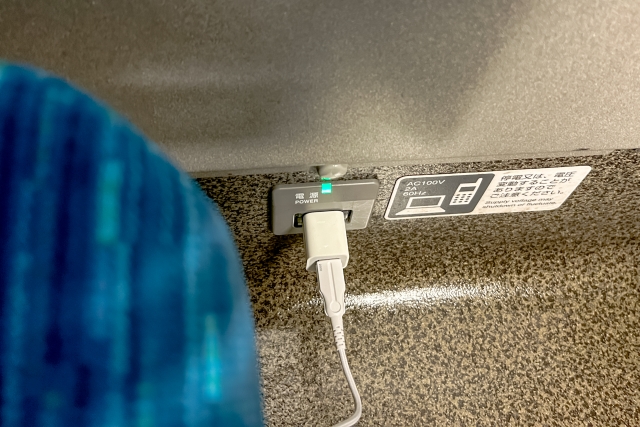

座席まわりのコンセント位置と利用方法

東海道・山陽新幹線のN700系・N700A・N700Sでは、ほぼ全座席にコンセントが設置されています。

多くの場合、窓側の座席は座面下または肘掛け付近にあり、通路側や中央席には肘掛けの下部やテーブル横に設置されていることが多いです。

一方で、E2系やE3系などの少し古い車種では、コンセントが限られている場合があり、先頭・最後尾の座席後ろの壁面にしかないケースもあります。

利用時の注意点としては、差し込みプラグが緩いまま使用しないこと、ケーブルを通路に垂らさないことが挙げられます。

安全面を考慮し、ケーブルは短めのものを選ぶと邪魔にならず安心です。

デッキ・自由席での充電可否

デッキ付近の壁や簡易ベンチ周辺にコンセントがある車両もありますが、これらは主に清掃・業務用の設備であり、乗客の使用は推奨されていません。

そのため、自由席を利用する場合は、座席にコンセントがある車両を選ぶのが基本です。

特にN700Sでは、自由席を含むすべての座席で電源が利用可能なケースが多く、スマートフォンの充電には十分対応しています。

ただし、電源付きの自由席は混みやすい傾向があるため、早めの乗車や指定席の予約を検討するのもおすすめです。

また、デッキスペースで長時間コンセントを使う行為はマナー違反となる場合があるため、周囲への配慮を忘れずに使いましょう。

電源付き座席を見つける・予約するコツ

電源付き座席を確実に利用したい場合は、予約時に車両形式を確認するのが最も確実です。

JR東海の「スマートEX」やJR東日本の「えきねっと」では、電源付き座席を選べる表示機能が用意されています。

また、公式アプリや時刻表サイトでは、各車両の設備アイコンとして「コンセントマーク」が記載されており、それを目印に選択するのもおすすめです。

窓側席はほとんどの車種で電源があるため、充電を重視するなら窓際を選ぶと安心です。

長時間の移動や仕事でパソコンを使う予定がある場合は、電源付き車両をあらかじめ指定しておくと快適に過ごせます。

主要新幹線の電源環境を比較

新幹線の車種ごとに電源環境には違いがあります。

見た目は似ていても、導入時期や設備更新の有無によってコンセントの位置や数が変わるため、事前に知っておくと便利です。

この章では、代表的な新幹線車両の特徴を比較しながら、電源の使いやすさや設置傾向を紹介します。

N700系・N700A・N700Sの違い

東海道・山陽新幹線で主に運行されているN700系シリーズは、設備面で少しずつ改良されています。

N700系は、窓側の座席と一部の指定席車両にコンセントを設置。

N700Aでは、通路側にも順次追加され、ノートPCやスマートフォンの充電がより便利になりました。

さらに新型のN700Sでは、全座席にコンセントが設置されており、普通車・自由席を問わず利用できます。

また、N700SではUSBポートも採用されているため、スマートフォンやタブレットの充電にケーブル一本で対応できます。

電源位置もより安全に配慮されており、肘掛け下や座席の間に設置されるなど、使いやすさが向上しています。

普通車とグリーン車の電源位置の違い

グリーン車では、すべての座席にコンセントが設けられているのが一般的です。

座席の側面やテーブル下など、コードが目立ちにくく、快適に利用できるよう工夫されています。

一方、普通車では、車種によって設置位置が異なります。

古い型のE2系やE3系では、窓側席の足元に1口のみというケースもありますが、新型車両では全席対応が増えています。

下の表は主な車種ごとの電源状況の傾向をまとめたものです。

| 車種 | 普通車 | グリーン車 |

|---|---|---|

| N700S(東海道・山陽) | 全席あり(USB対応) | 全席あり(USB対応) |

| E5系(東北・北海道) | 多くの座席に設置 | 全席あり |

| E7系(北陸・上越) | ほぼ全席あり | 全席あり |

| E2系・E3系 | 一部座席のみ | 全席あり |

グリーン車は快適さを重視しており、全席に加え照明や座席まわりのUSB端子を備えることが一般的です。

普通車の場合は、車両によって電源位置が異なるため、乗車前に確認しておくとスムーズです。

電源の使いやすさと注意点

電源の使いやすさは、座席配置や混雑状況によっても変わります。

隣席との距離が近い場合は、コンセントを共有する形になることもあるため、長時間の独占は避けるようにしましょう。

また、延長コードや分配アダプターの使用は、安全上の理由から推奨されていません。

充電したい機器が複数ある場合は、USBポート付きのモバイルバッテリーを併用するのが安全で確実です。

コードを引き出したまま席を離れると、他の乗客の通行や清掃の妨げになることがあるため、使用時はこまめに確認するようにしましょう。

パウダールームでの充電利用は可能?注意点まとめ

「パウダールームにコンセントがあるなら、そこで充電してもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

しかし、ほとんどの新幹線パウダールームでは乗客が使用できる電源は設置されていません。

ここでは、電源利用の現状や、共有スペースを快適に使うための注意点を紹介します。

設備上の制限と実際の使われ方の傾向

パウダールームは身だしなみを整えることを目的としたスペースであり、電化製品の使用を想定していません。

そのため、ドライヤーやアイロンなどの高出力機器を持ち込んで使用することは、安全上の理由で制限されています。

また、車内の電力は限られているため、共用スペースでの電源利用は他設備の動作に影響を与える可能性があります。

実際、パウダールーム内には照明や鏡があるものの、一般向けのコンセントは見当たらない構造がほとんどです。

つまり、パウダールームでは身だしなみを整える範囲にとどめ、充電は座席周りで行うのが基本といえます。

混雑時に避けたい使い方

パウダールームは限られたスペースのため、長時間の利用は避けるようにしましょう。

特に出発直前や到着前は利用者が集中しやすく、行列ができる場合もあります。

そのため、荷物を整理したり電源を探す行為は、他の人の迷惑になりやすい時間帯です。

また、カウンターに物を広げすぎると、次に使う人が利用しづらくなります。

使った後は周囲を軽く整え、鏡前をすぐ譲るよう意識することで、誰もが気持ちよく使える環境が保たれます。

共有スペースで気をつけたいマナー

パウダールームや洗面スペースは、誰でも利用できる共用エリアです。

そのため、充電器の使用や私物の放置は控えましょう。

また、鏡前での長時間メイクや着替えは避け、必要な身だしなみを短時間で整えることが理想的です。

電源を利用する場合は、必ず座席のコンセントやモバイルバッテリーを使用するようにしましょう。

車内の共用スペースを譲り合って利用することで、全員が快適に過ごせます。

パウダールームは「整えるための場所」として上手に活用し、充電は別の環境で行うのが安全でスマートな使い方です。

新幹線で使える便利アイテム&モバイルバッテリー活用法

新幹線の移動を快適にするために、持っておくと便利なアイテムはいくつかあります。

特に、電源が限られた車両や自由席を利用する場合は、モバイルバッテリーをうまく活用することで安心して過ごせます。

この章では、安全に使えるモバイルバッテリーの選び方や、持ち運びに便利な充電アイテムについて紹介します。

PSEマーク付きバッテリーの安全確認ポイント

モバイルバッテリーを選ぶときは、まずPSEマーク(電気用品安全法に基づく認証マーク)があるかを確認しましょう。

PSEマークのない製品は、発熱や故障のリスクが高い場合があります。

また、容量は10,000mAh前後のタイプが持ち運びやすく、スマートフォンを2回程度充電できる目安です。

飛行機では容量制限が設けられていますが、新幹線の場合は持ち込み制限は特にありません。

ただし、他の荷物と重ねたり、高温になる場所での保管は避けるようにしましょう。

モバイルバッテリーはバッグの取り出しやすい場所に入れておくと、座席でもスムーズに充電できます。

軽量で持ち運びやすい充電アイテムの選び方

新幹線では、充電スペースが限られるため、コンパクトでケーブルが絡みにくいタイプの充電器が便利です。

コードが短めのUSBケーブルや、ケーブル一体型のモバイルバッテリーは、周囲の人の邪魔になりにくくおすすめです。

また、同時に2台充電できる二口タイプを選ぶと、スマホとイヤホンなどを一緒に充電できます。

折りたたみ式のプラグや、USB-C・Lightningなど複数規格に対応したモデルを選ぶと、旅先でも安心です。

以下は、選び方のポイントをまとめた表です。

| チェック項目 | おすすめ理由 |

|---|---|

| PSEマーク付き | 安全基準を満たしている |

| 容量10,000mAh前後 | スマホ約2回分充電できる目安 |

| ケーブル一体型 | 荷物を減らせる・絡みにくい |

| 二口充電対応 | 複数機器を同時充電できる |

旅先でも使いやすいおすすめガジェット例

新幹線の中だけでなく、到着後の外出先でも活躍する充電アイテムを持っておくと便利です。

例えば、USBポート付きACアダプターはホテルやカフェでも使える汎用性の高いアイテムです。

また、ワイヤレス充電器や小型ハブなども、荷物を増やさずに複数の機器をまとめて管理できます。

これらのアイテムは通信販売や家電量販店でも手軽に手に入るため、旅の前にひとつ用意しておくと安心です。

選ぶ際は「安全」「軽さ」「携帯性」の3つを意識すると、長距離移動でもストレスなく使えます。

モバイルバッテリーや充電器をうまく活用することで、新幹線での時間をより快適に過ごせるでしょう。

車内コンセント利用で意識したいマナー

新幹線のコンセントは、多くの乗客が共有して使う設備です。

充電できる環境が整っているからこそ、周囲への配慮を忘れずに利用することが大切です。

この章では、車内でのコンセント利用時に気をつけたいマナーや、トラブルを避けるための基本ルールを紹介します。

長時間の占有は避ける

コンセントは、全座席に設置されているとは限りません。

特に古い車両や自由席では数が限られているため、充電が終わったら早めにケーブルを抜くことを心がけましょう。

長時間差しっぱなしにしておくと、他の人が使えず不便を感じる原因になります。

また、席を離れるときはケーブルを抜いておくと、紛失防止にもつながります。

短時間での充電を意識して、必要な分だけ電源を使うのがスマートな使い方です。

周囲への配慮と静かに使う工夫

コンセント利用時は、音・光・スペースへの配慮も大切です。

充電中の電子機器から通知音が鳴ると、周囲に気を使わせることがあります。

イヤホンやパソコンを使用する際は、音量を最小限にして静かに使いましょう。

また、充電ランプの光が明るすぎる場合は、座席の向きを調整したり、タオルなどで軽く遮る工夫も有効です。

こうした小さな気づかいで、周囲の人も快適に過ごせます。

共有スペースでのトラブルを防ぐ使い方

デッキや通路付近のコンセントを使用する場合は、他の人の動線を妨げないように注意が必要です。

コードを床に伸ばしたままにしておくと、足を引っかける危険があるため避けましょう。

また、デッキでの長時間利用はマナー違反と見なされる場合があります。

車掌や乗務員の指示があった場合は、すぐに使用をやめるようにしましょう。

複数の機器を充電したいときは、座席内の電源やモバイルバッテリーを優先するのがおすすめです。

共有設備であることを意識して利用すれば、トラブルを防ぎながら気持ちよく過ごせます。

車内でのメイク直しを快適にする持ち物リスト

新幹線での移動中にメイク直しをする機会は意外と多いものです。

とはいえ、車内では限られたスペースしかないため、持ち物を厳選しておくとスムーズに整えられます。

この章では、車内でも扱いやすいコスメやポーチ、鏡などのアイテムを紹介します。

小さくても機能的なコスメ&ポーチ選び

車内では、大きなポーチを広げると周囲の迷惑になることがあります。

そのため、必要最低限のコスメだけをまとめたミニポーチを用意するのが便利です。

例えば、コンシーラー・フェイスパウダー・リップ・ミラーの4点があれば、基本的なメイク直しができます。

立ったままでも取り出しやすいよう、ファスナーが大きく開くタイプを選ぶのがおすすめです。

また、ポーチの中を仕切り付きにすると、小物が動きにくく整理がしやすくなります。

鏡がなくても整えやすい携帯アイテム

座席やデッキでのちょっとしたメイク直しには、スタンド付きのコンパクトミラーが役立ちます。

テーブルや膝の上に置いても安定しやすいタイプを選ぶと、両手が使えて便利です。

また、日中の車内は自然光が入りやすいため、照明付きミラーを持ち歩く必要はあまりありません。

代わりに、明るさを補いたい場合はスマートフォンのライトを軽く照らすなどの工夫で対応できます。

鏡付きコスメ(ファンデーションケースなど)を活用すれば、荷物を増やさずに済みます。

シーン別・最小限で整うメイク直しセット

短時間の移動なら、フルメイク道具を持ち歩くよりも、目的に合わせてアイテムを絞ると便利です。

以下の表は、シーン別におすすめの最小限メイク直しセットの一例です。

| シーン | おすすめアイテム |

|---|---|

| 朝の出発前に軽く整えたい | フェイスパウダー・リップ・携帯ミラー |

| 到着前に印象を整えたい | コンシーラー・チーク・マスカラ |

| 長時間移動で崩れを直したい | フェイスミスト・ティッシュ・メイクブラシ |

どのシーンでも、手軽に取り出せるサイズと、周囲に配慮した使い方を意識するのがポイントです。

短時間でもきちんとした印象に整えることで、到着後も気持ちよく行動できます。

荷物を減らしてスマートに!時短派の新幹線旅テク

新幹線での移動を快適にするためには、荷物を減らして身軽に動ける工夫が欠かせません。

特に、仕事や家事の合間に移動する方にとって、必要なものだけを持ち歩くことは大きな時短につながります。

この章では、持ち物を整理するコツや、コンパクトにまとめるためのアイデアを紹介します。

必要最小限のアイテムで快適に過ごす工夫

移動中のバッグは、できるだけ軽くするのが基本です。

「使う可能性が高いもの」だけを優先し、滅多に使わないものは自宅やスーツケースに残しておきましょう。

例えば、充電器・メイク用品・ハンカチ・飲み物など、すぐに取り出すものをポーチや外ポケットにまとめておくと便利です。

車内では限られたスペースでの動作になるため、整理されたバッグは出し入れのストレスを減らします。

また、新幹線では座席の下や前のポケットも活用できるため、荷物を広げずにすっきり過ごせます。

整理しやすいポーチ・収納グッズの選び方

荷物の整理には、仕切り付きのポーチや立てて収納できるタイプのバッグインバッグが役立ちます。

中が見やすいクリア素材のポーチを使えば、目的のものをすぐに取り出せます。

また、厚みのあるものは避け、柔らかい素材を選ぶとバッグの中でかさばりにくくなります。

さらに、ポーチを「カテゴリー別(コスメ・ガジェット・衛生用品)」に分けておくと、移動中も整理整頓が簡単です。

テーブルを使う際にも、小さくまとまるアイテムなら周囲に迷惑をかけずに済みます。

出発前に確認したい持ち物チェックリスト

忘れ物を防ぐために、出発前に最低限の持ち物をチェックしておくと安心です。

以下は、忙しい朝でも簡単に確認できるチェックリストの一例です。

| カテゴリー | 持ち物 |

|---|---|

| 身だしなみ | ポーチ・ミラー・ハンカチ・ティッシュ |

| 電子機器 | スマートフォン・充電ケーブル・モバイルバッテリー |

| 貴重品 | 財布・乗車券・ICカード |

| 快適グッズ | マスク・ドリンク・イヤホン |

このリストをベースに、自分のライフスタイルに合わせて項目を足したり削ったりして調整すると、より実用的になります。

荷物を最小限に抑えることで、乗車や降車の動きもスムーズになり、より快適な移動時間を過ごせます。

座席コンセントを快適に使うための工夫

新幹線の座席にあるコンセントを上手に使えば、スマホやパソコンの充電切れを心配せずに過ごせます。

ただし、狭い空間ではちょっとした工夫で快適さが大きく変わります。

この章では、延長コードや分配アダプターの使い方、周囲に配慮しながら充電するポイントを紹介します。

延長コード・分配アダプターを使うときのポイント

隣席との距離が近い新幹線では、コンセントが少し使いにくいと感じることがあります。

そんなときに便利なのが、短めの延長コードや2口対応アダプターです。

ただし、車内では消費電力の大きい機器や複数接続は避けるようにしましょう。

延長コードを使う場合は、コードが通路にはみ出さないようにし、足元で引っかからない位置に置くのが安全です。

また、他の人の足元や荷物の邪魔にならないよう、コンパクトサイズを選ぶのがポイントです。

周囲とトラブルにならない充電マナー

コンセントの使用は、あくまで短時間・静かにが基本です。

音が出る機器を充電しながら使用する場合は、イヤホンを使い、通知音やアラームをオフにしましょう。

また、通路側の座席でコンセントを使用する場合は、乗り降りの際にケーブルを踏まれないよう注意が必要です。

隣の人が席を立つときにケーブルが引っ張られないよう、余裕をもった配置を心がけると安心です。

さらに、座席を離れる際には必ずプラグを抜くことを習慣にすると、トラブル防止にもなります。

便利グッズで充電をもっと快適に

最近では、座席での充電を快適にするためのアイテムも多く販売されています。

例えば、ケーブルが磁石でまとめられるタイプは、持ち運びやすく絡まりを防げます。

また、USBケーブル一体型のアダプターなら、差し替えの手間が減り、短時間でも効率よく充電可能です。

新幹線での移動時間を有効活用したい方は、こうした小物を活用するとより快適に過ごせます。

ただし、すべての機器を同時に充電するのではなく、必要なものだけを優先するのがマナーです。

乗車前に確認しておきたい充電・準備チェックリスト

新幹線で快適に過ごすためには、乗車前のちょっとした準備が大切です。

出発直前に慌てて充電ケーブルを探したり、スマートフォンの電池が少ないまま乗車するのは避けたいところです。

この章では、乗車前に確認しておくと安心なポイントをまとめました。

フル充電と予備電源の確認

まずは、出発前にスマートフォン・モバイルバッテリーを満充電にしておきましょう。

新幹線の中で充電できる車両も増えていますが、万が一コンセントが使えない場合に備えておくと安心です。

特に、乗車前に駅で待ち時間がある場合は、ホームやカフェの電源席で軽く充電しておくのもおすすめです。

モバイルバッテリーを持っていく場合は、容量が十分あるか、ケーブルが揃っているかを出発前に確認しましょう。

ケーブルを忘れるとせっかくのバッテリーも使えないため、バッグの外ポケットなど「すぐ取り出せる位置」に入れておくと便利です。

必要アプリ・チケット情報を事前に確認

スマートフォンでチケットを管理している方は、アプリやQRコードをオフラインでも開ける状態にしておきましょう。

トンネル区間などでは通信が不安定になることもあるため、乗車前に画面を表示しておくとスムーズです。

また、目的地までのルートや乗り換え情報も、アプリで事前に確認しておくと安心です。

移動中にバッテリーが切れても困らないように、重要なチケット情報はスクリーンショットで保存しておくのもひとつの方法です。

そのほか、メールや地図アプリも事前に開いてキャッシュを読み込んでおくと、オフラインでも利用しやすくなります。

移動中を快適にするちょっとした準備

充電以外にも、長時間の移動を快適にするための工夫をしておくと安心です。

例えば、イヤホンやハンカチ、飲み物などを手の届く場所に入れておくと、座席での動作がスムーズになります。

また、車内販売がない便もあるため、必要な飲み物や軽食は駅であらかじめ購入しておくのが安心です。

以下は、乗車前に確認しておくと便利なチェックリストです。

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| スマートフォン | 充電100%・アプリ起動確認 |

| モバイルバッテリー | PSEマーク付き・ケーブル同梱 |

| チケット情報 | アプリ・QRコード・スクリーンショット保存 |

| 飲み物・軽食 | 駅で事前に購入・持ち込みOK確認 |

ほんの数分の準備で、車内での時間をより快適に過ごせます。

充電・荷物・チケットの3つを出発前に確認しておくと、安心して移動を楽しめます。

もしコンセントが使えなかったときの対処法

車両や座席によっては、コンセントがなかったり、故障などで使えない場合もあります。

そんなときに慌てないためには、予備電源の準備や、駅構内の電源スポットを知っておくことが大切です。

この章では、電源が使えなかったときに役立つ対処法と、代替の充電手段を紹介します。

モバイルバッテリーでしのぐ

最も簡単な方法は、モバイルバッテリーを使って充電することです。

容量10,000mAh前後のタイプなら、スマートフォンを2回ほど充電できるため、1日中の移動でも安心です。

ただし、バッテリー自体の充電を忘れるケースも多いため、出発前にしっかり確認しておきましょう。

また、複数デバイスを使う場合は、同時充電対応のバッテリーを選ぶと効率的です。

特にスマホ・イヤホン・モバイルWi-Fiなどを同時に使う人は、USBポートが2口以上あるタイプがおすすめです。

安全面のため、PSEマークが付いた製品を使用するようにしましょう。

駅構内で電源カフェやサービスを利用する

新幹線の主要駅では、電源付きのカフェやラウンジが増えています。

また、JR各社では一部の待合室や新幹線改札内に充電スポットを設置している駅もあります。

以下は、代表的な新幹線駅にある電源スポットの例です。

| 駅名 | 主な電源スポット | 利用時間 |

|---|---|---|

| 東京駅 | グランスタ内カフェ・新幹線改札内待合室 | 6:00~22:00頃 |

| 新大阪駅 | エキマルシェ内カフェ・指定待合スペース | 7:00~21:30頃 |

| 仙台駅 | 改札内待合室・カフェ併設ゾーン | 6:30~22:00頃 |

混雑時は席が埋まっていることもあるため、早めの時間に立ち寄るのがおすすめです。

また、長時間の利用は控え、飲み物を注文するなどマナーを守って利用しましょう。

緊急時の電源確保アイデア

万が一、モバイルバッテリーも使えず、電源カフェにも入れない場合は、公共の充電サービスを活用できます。

最近では、モバイルバッテリーのレンタルサービス(例:モバイルバッテリーシェア)が主要駅で利用可能です。

QRコードを読み込んで決済するだけで借りられ、返却は別の駅でも可能です。

このサービスを活用すれば、出張や旅行先でも安心してスマホを充電できます。

普段から利用できるアプリをインストールしておくと、急な電源トラブルにも落ち着いて対応できます。

みんなが気持ちよく使うために!パウダールームのマナーまとめ

新幹線のパウダールームや洗面スペースは、限られた共用エリアです。

快適に使うためには、譲り合いと清潔な使い方を意識することが大切です。

この章では、混雑時に気をつけたいポイントや、公共マナーを守りながら気持ちよく利用するためのコツを紹介します。

混雑時の譲り合いと使い方の工夫

到着前や発車直前など、利用者が多い時間帯は特に混みやすくなります。

そのため、長時間の占有を避け、順番を意識することが大切です。

鏡を使う時間は最小限にし、必要な作業が終わったらすぐにスペースを譲りましょう。

また、荷物を床やカウンターに広げすぎないようにし、後ろの人が並びやすい位置で行動するのもポイントです。

小さな気配りが、周囲の人の快適さにつながります。

身だしなみチェック時に意識したい公共マナー

パウダールームは、あくまで身だしなみを整えるためのスペースです。

本格的なメイクや着替えなど、時間のかかる行為は避けましょう。

また、音や香りが強いアイテムの使用は控えめにすると、他の乗客への配慮になります。

ヘアスプレーや香水などの使用は、密閉された空間では不快に感じる人もいるため、使用を控えるのが無難です。

鏡前を使用した後は、軽く整える程度で次の人がすぐに使える状態を意識しましょう。

共用スペースを清潔に保つ工夫

短時間でも多くの人が利用する場所だからこそ、次の人のことを考えた使い方が求められます。

ハンカチやティッシュで手元を拭いたあとは、持ち帰るかゴミ箱に捨てるようにしましょう。

また、鏡やカウンターが濡れた場合は、軽く拭いてから離れるととても印象が良くなります。

公共の場では、清潔さを保つ小さな行動が周囲への思いやりにつながります。

全員が少しずつ気を配ることで、パウダールームを快適に保つことができます。

限られたスペースを譲り合いながら、誰もが気持ちよく使える空間を意識しましょう。

まとめ

今回は、新幹線のパウダールームや充電環境について、女性目線で使いやすさや注意点を紹介しました。

新幹線には、パウダールームが設置されている車両もあれば、洗面スペースや多目的室をうまく活用できるケースもあります。

設備は車種によって異なるため、乗車前に確認しておくことが安心への第一歩です。

また、パウダールームでの長時間利用や、電源の独占は避け、譲り合いの気持ちを持つことも大切です。

電源付き座席を選んだり、モバイルバッテリーを携帯することで、身だしなみも充電も無理なく整えられます。

ちょっとした準備と工夫で、移動時間をより快適に過ごせます。

新幹線の中でも、自分らしいペースで身支度や充電を整えて、心地よい時間を過ごしてみてください。

ぜひ今回の内容を参考にして、次の新幹線旅をより快適に楽しんでください。