壁紙にキムチがはねて赤いシミが残ると、どう対処すればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

キムチの汚れは色素や油分の影響で壁紙に残りやすく、時間が経つほど落ちにくくなるのが特徴です。

そこで本記事では、原因の理解から応急処置、家庭でできる段階的な掃除法、そして予防の工夫までをわかりやすく整理しました。

まずは「吸い取る・叩き拭き・乾拭き」といった基本の応急処置から始め、その後に中性洗剤や重曹などを段階的に試す流れを紹介します。

また、市販のクリーナーを選ぶときの注意点や、掃除を安全に行うためのポイントもまとめています。さらに、飛び散り防止シートや家具の配置といった予防策に触れることで、汚れを防ぐ工夫も知ることができます。

難しいと感じる場合の一般的な対応策として、専門業者や張り替えといった選択肢についても触れています。

無理なく進められるよう段階的な流れを用意しましたので、ご自身の状況に合わせてぜひ参考になさってください。

キムチ汚れが壁紙に残りやすい理由

キムチの赤いシミは、なぜこんなに落ちにくいのか疑問に思う方も多いはずです。

原因を理解しておくと、掃除の手順や対応の仕方を考えるときに役立ちます。

ここでは、色素や油分、酸化の影響について整理してみましょう。

唐辛子やパプリカの色素が定着しやすい性質

キムチの赤い色は唐辛子やパプリカに含まれる色素によるものです。

これらの色素は油分と結びつきやすい性質を持ち、繊維や表面に定着しやすいとされています。

そのため、単純に水で拭いただけでは落ちにくいケースがあります。

時間の経過による酸化で落としにくくなる仕組み

汚れがついた直後と、数時間~数日放置した場合とでは落ちやすさが大きく変わります。

これは色素や油分が空気に触れることで酸化が進み、シミが固着してしまうためです。

早めに対応することで、後からの掃除が少しでも楽になると考えられます。

ビニールクロスや紙クロスに染み込みやすい特徴

壁紙の種類によっても汚れ方は異なります。

一般的に賃貸住宅で多く使われるビニールクロスは、表面が樹脂で覆われていますが、微細な凹凸に色素や油分が入り込むことがあります。

紙クロスの場合は吸収性が高いため、シミが広がりやすい傾向があります。

素材ごとの特性を理解しておくと、掃除のアプローチを選ぶ際に役立ちます。

| 壁紙の種類 | 汚れやすさの特徴 |

|---|---|

| ビニールクロス | 表面は強めだが凹凸に色素が残りやすい |

| 紙クロス | 吸収性が高く色素が染み込みやすい |

壁紙の素材による汚れ方の違い

同じキムチ汚れでも、壁紙の素材によって落ちやすさや広がり方は変わります。

自宅や賃貸で使われている壁紙の種類を知っておくことで、掃除方法を選ぶときの参考になります。

ビニールクロスと紙クロスの汚れやすさの差

一般的な住宅や賃貸物件で多く使われているのがビニールクロスです。

耐久性がある一方で、表面の細かな凹凸やエンボス加工に色素や油分が入り込みやすい特徴があります。

見た目には拭き取れても、微細な溝に汚れが残ることがあります。

一方で紙クロスは吸収性が高いため、液体が広がりやすく、シミが深く染み込む傾向があります。

そのため、水分を含んだ食品汚れには特に注意が必要とされています。

賃貸物件で見られる壁紙の特徴と注意点

賃貸物件では多くの場合、扱いやすさやコストの面からビニールクロスが使われています。

汚れが残ったまま退去時を迎えると、修繕費や張り替え費用が請求されるケースもあるため、できるだけ早めに対応して薄めていくことが重要です。

| 素材 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| ビニールクロス | 耐久性があるが表面の凹凸に汚れが残りやすい | 軽い汚れは拭き取りやすいが放置すると固着しやすい |

| 紙クロス | 吸収性が高く液体が染み込みやすい | 早めの対応をしないとシミが深く残る可能性がある |

応急的に試せる処置のステップ

壁紙にキムチがついたら、まずは慌てずに応急処置を行うことが大切です。

ここでは、すぐに取り入れられる基本的なステップを紹介します。

ティッシュで余分な液を軽く吸い取る

最初のステップは擦らずに吸い取ることです。

ティッシュやキッチンペーパーを軽く押し当て、余分な汁気を取り除きます。

こすると汚れが広がる可能性があるため、あくまで「押さえる」イメージで行います。

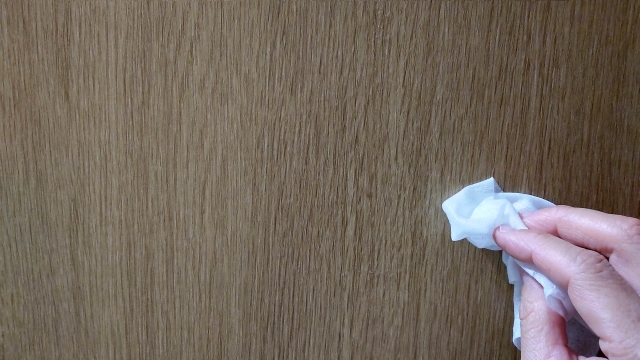

水で湿らせた布で叩くように拭き取る

次に、水で軽く湿らせた布を使い、シミの部分をトントンと叩くようにして処理します。

強くこすると壁紙を傷めたり、色が広がったりするため避けた方が安心です。

水分を使う際は、できるだけ少量で行いましょう。

乾いた布で仕上げて水分を残さない

仕上げには乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、できるだけ乾燥した状態に戻します。

水分が残るとシミが広がったり、壁紙が浮いてくる原因となる場合があるため注意が必要です。

この段階までが応急処置の基本的な流れです。

| ステップ | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1 | ティッシュで押さえて余分な液を吸い取る | 擦らない |

| 2 | 水で湿らせた布で叩くように処理 | 少量の水で対応 |

| 3 | 乾いた布で仕上げて水分を拭き取る | 乾燥を心がける |

家庭でできる段階的な掃除方法

応急処置でシミが残った場合は、家庭でできる方法を段階的に試していきましょう。

強い薬剤をいきなり使うのではなく、壁紙にやさしい方法から進めるのが安心です。

中性洗剤を使ったやさしいお手入れ

まずは中性洗剤を薄めた水溶液で拭き取りを試してみましょう。

柔らかい布に含ませてシミの部分を軽く叩くように処理します。

洗剤が濃すぎると壁紙に影響を与える場合があるため、薄めて使うのが安心です。

重曹やセスキ炭酸ソーダで油分や色素を浮かせる工夫

中性洗剤で落ちにくいときは、重曹やセスキ炭酸ソーダを使う方法もあります。

これらは油分に作用しやすく、しつこい汚れを浮かせる補助的な役割が期待できます。

使用後は必ず水拭きと乾拭きを行い、粉が残らないように注意しましょう。

酸素系漂白剤を使って薄めていく方法

色素が強く残っている場合には、酸素系漂白剤を水で薄めた液をキッチンペーパーに含ませ、パックのように使う方法もあります。

ただし、長時間放置すると壁紙を傷めることがあるため、短時間で試し、様子を見ながら少しずつ進めるのが望ましいです。

塩素系漂白剤を使用する際に注意したい点

最終手段として塩素系漂白剤を検討するケースもあります。

しかし刺激が強いため、必ず目立たない部分で試し、換気や手袋の着用を徹底することが大切です。

また、漂白作用が強いため、壁紙の色や模様が変わる可能性にも注意が必要です。

| 段階 | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 中性洗剤を薄めて拭く | 優しく叩くように処理 |

| 2 | 重曹・セスキで補助的に対応 | 使用後は水拭きと乾拭き |

| 3 | 酸素系漂白剤でパック | 短時間で確認しながら進める |

| 4 | 塩素系漂白剤 | 目立たない場所でテスト・換気必須 |

市販の壁紙クリーナーを利用する場合

家庭用洗剤で落ちにくいときには、市販の壁紙クリーナーを使う方法もあります。

ただし、使う前には素材への適合や表示を確認することが欠かせません。

家庭用洗剤との違いと特徴

一般的な壁紙クリーナーは、壁材に配慮した成分配合となっているものが多いです。

中性タイプをベースにしている商品が多く、汚れを浮かせて落としやすくする工夫がされている場合があります。

また、スプレータイプやシートタイプなど、使いやすさに配慮された形状があるのも特徴です。

使用時に確認しておきたい注意点

市販クリーナーを使う際は、必ずラベルや説明書を確認することが重要です。

「どの素材に使用可能か」「使えない壁紙は何か」が明記されているため、それに従って使用しましょう。

また、初めて使うときは目立たない部分で試し、色落ちや質感の変化がないかを確認するのが安全です。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 特徴 | 壁紙を傷めにくい配合、スプレーやシートなど形状が豊富 |

| メリット | 手軽に使え、一般的な油汚れや色素汚れに対応しやすい |

| 注意点 | 必ず表示を確認し、目立たない部分で試してから使う |

掃除の効果を高める小さな工夫

掃除の効率を少しでも上げたいときは、道具や環境にちょっとした工夫を加えるのがおすすめです。

ここでは、日常的に取り入れやすい実用的なポイントを紹介します。

雑巾やスポンジの素材選びで仕上がりを変える

使用する雑巾やスポンジの素材によって、壁紙への負担や仕上がりが変わることがあります。

柔らかい布や目の細かいスポンジを選ぶことで、表面を傷めにくくなります。

硬いブラシやゴワついた布は避けるのが無難です。

照明の下でシミの残り具合を確認するコツ

汚れの確認は、部屋の明るさによって見え方が変わります。

照明の真下や斜めから光を当てて観察すると、普段見えにくいシミが見つけやすくなります。

掃除の途中で照明を変えて確認するのも効果的です。

| 工夫 | 内容 |

|---|---|

| 道具の選び方 | 柔らかい布や目の細かいスポンジで壁紙を傷めにくくする |

| 確認方法 | 照明を工夫してシミの残り具合を確認する |

掃除を行う際に心がけたい注意点

汚れを落とすことに集中しすぎると、壁紙や安全面への配慮を忘れてしまいがちです。

ここでは、掃除を進めるときに意識しておきたい基本的な注意点をまとめました。

漂白剤は目立たない場所で試してから使う

漂白剤を使うと、壁紙の色や質感に変化が出る場合があります。

そのため、いきなり広い範囲に使うのではなく、部屋の隅や家具の後ろなど目立たない場所でテストしてから進めるのが安心です。

これにより、予期せぬ変色やダメージを防ぎやすくなります。

換気とゴム手袋で安全に作業する

漂白剤や洗剤を扱うときは、十分な換気とゴム手袋の着用が基本です。

においや成分がこもると体に負担がかかる可能性があるため、窓を開けて空気を循環させながら作業しましょう。

また、手荒れ防止のためにも手袋を使うことをおすすめします。

完璧を目指さず「少しずつ薄くなればよい」と考える

キムチの色素は強いため、一度で完全に消すのは難しい場合があります。

そのため、「少しずつ薄くなることを目標にする」という心構えで取り組むと、壁紙を傷めずに済みます。

無理にこすったり強い薬剤を使いすぎたりすると、かえってダメージを与えることになりかねません。

| 注意点 | 理由 |

|---|---|

| 目立たない場所でテスト | 変色やダメージを防ぐため |

| 換気と手袋を徹底 | 安全に作業するため |

| 完璧を求めすぎない | 壁紙を守りながら少しずつ進めるため |

汚れを予防するための工夫

壁紙を汚してしまう前に、あらかじめ予防策を取り入れておくことも大切です。

日常生活で簡単にできる工夫を知っておくと、掃除の手間を減らすことにつながります。

食卓まわりに飛び散り防止シートを敷く

キムチを食卓で取り分けるときに、飛び散り防止用のシートやテーブルクロスを活用すると安心です。

透明タイプや使い捨てタイプもあり、壁や家具を直接汚さない工夫として有効です。

シートは手軽に交換できるため、清潔さも保ちやすくなります。

壁際に家具や収納を置いてガードする

食卓のすぐ横に壁がある場合は、家具や収納棚を壁との間に配置することで、汚れが直接壁紙につくのを防ぎやすくなります。

ただし、家具と壁の間にホコリがたまりやすくなるため、定期的な清掃も忘れずに行いましょう。

| 予防策 | ポイント |

|---|---|

| 飛び散り防止シート | テーブルまわりや壁際を汚れから守る |

| 家具や収納の配置 | 壁と食卓の間に設置し汚れをガードする |

落ちない場合に検討できる対応策

家庭でできる範囲の掃除を試しても汚れが残る場合は、別の方法を考える必要があります。

ここでは、専門業者や張り替えといった一般的に選ばれる対応策を紹介します。

専門清掃業者へ依頼する方法

壁紙の汚れが広範囲に及んでいる場合や、家庭の道具では難しいと感じる場合は専門清掃業者に依頼する方法があります。

業者によって使用する薬剤や手法は異なるため、事前に内容を確認し、見積もりを取ることが安心につながります。

壁紙の張り替えを選択するケース

汚れが深く染み込んでしまった場合や長期間放置された場合、張り替えを検討するケースもあります。

部分的な補修で対応できる場合もありますが、範囲が広ければ全面張り替えになることもあります。

費用面や部屋全体の状態を考慮して判断すると良いでしょう。

| 対応策 | 特徴 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 専門清掃業者 | 家庭で難しい汚れにも対応可能 | 事前に作業内容・費用を確認 |

| 壁紙の張り替え | 汚れが深い場合の最終手段 | 部分補修か全面張り替えかを判断 |

まとめ|壁紙のキムチ汚れ対策は「原因理解」と「段階的対応」がポイント

記事の要点

- キムチの汚れは色素・油分・酸化の影響で残りやすい

- 壁紙の素材(ビニールクロス・紙クロス)によって汚れやすさが異なる

- 応急処置は「吸い取る→湿らせた布で叩く→乾拭き」で広がりを防ぐ

- 段階的に「中性洗剤→重曹・セスキ→酸素系漂白剤→塩素系漂白剤」の順で進めると安心

- 市販の壁紙クリーナーを使う際はラベルの確認とパッチテストが必須

- 柔らかい布や照明の工夫で掃除の精度を高められる

- 安全のため換気や手袋の着用を忘れずに行う

- 予防策として「飛び散り防止シート」「家具配置の工夫」が効果的

- どうしても落ちない場合は専門清掃業者や張り替えも検討できる

あとがき

壁紙のキムチ汚れは、原因を理解して段階的に対応することが大切です。

一度で完璧に落とすことを目指すのではなく、少しずつ薄くしていくという気持ちで取り組むと、壁紙を傷めにくくなります。

また、汚れを防ぐ工夫を日常に取り入れることで、掃除の負担を軽くすることもできます。

本記事の流れが、無理なく安心して取り組むためのヒントとなれば嬉しいです。

ぜひ参考になさってください。