夜空を横切る尾を持つ光、それが彗星です。

太陽に近づくたび姿を変えるこの天体は、太陽系の歴史を知る重要な手がかりとされています。

本記事では、彗星のしくみをやさしく解説しながら、周期や軌道、観測の最新研究を整理しました。短周期と長周期の違い、軌道が変化する理由、そして最新の探査機が明らかにした新発見にも触れます。

また、安全に彗星を観測するためのポイントや、信頼できる情報源の見分け方も紹介。

宇宙の成り立ちを学びながら、彗星がどんな旅をしているのかを楽しく理解できる内容です。

専門的すぎず、初めての方でも読める構成になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

彗星とは何か:太陽系をめぐる氷の旅人

夜空を横切る尾を持つ光の筋、彗星。

太陽の周囲を長い軌道で回る天体であり、その姿は古代から多くの人々の関心を集めてきました。

現代では観測技術の進歩によって、彗星がどのような構造を持ち、どこからやって来るのかが少しずつ明らかになっています。

この章では、彗星の基本的な仕組みとその特徴を、一般的な理解として整理していきます。

彗星の基本構造と成分

彗星の中心には「核」と呼ばれる氷や岩石が混ざった固まりがあります。

この核の表面は氷が多く、太陽に近づくと加熱されてガスや塵が噴き出し、「コマ」と呼ばれるガスの雲を形成します。

さらに、太陽風によってガスや塵が押し流され、「尾(テイル)」が太陽の反対側に伸びます。

この尾は彗星の特徴的な姿として知られています。

以下は、彗星の主な構造をまとめた表です。

| 名称 | 概要 |

|---|---|

| 核 | 氷・岩石・塵が混ざった中心部。彗星の本体。 |

| コマ | 太陽熱で蒸発したガスと塵の雲。核の周囲を覆う。 |

| 尾(テイル) | 太陽風により押し流されたガスと塵が伸びた部分。 |

彗星が太陽の近くで変化する理由

彗星が太陽に近づくと、表面の氷が加熱されガスとなって噴出します。

これにより核の周囲にガスの雲ができ、さらに太陽風がそれを押し流すことで尾が形成されます。太陽から離れると温度が下がり、ガスの放出が減少するため、尾も次第に消えていきます。

この変化は周期的に起こるもので、観測によって彗星の活動を知る手がかりになります。

彗星の周期とは何を意味するのか

彗星の「周期」とは、太陽を一周して再び同じ位置に戻るまでの時間を指します。

短いものでは数年~数十年、長いものでは数千年以上に及ぶ場合もあります。

この周期は、彗星の軌道の形や大きさによって決まります。

円に近い軌道を持つものは比較的短い周期になり、楕円が極端に伸びた軌道を描くものは長周期となります。

周期を知ることで、その彗星が次にいつ観測できるかを予測することができます。

彗星は見た目の美しさだけでなく、太陽系の歴史を探るための重要な手がかりを秘めています。

次の章では、こうした周期をどのように決めているのか、その仕組みを詳しく見ていきましょう。

彗星の周期を決める仕組み

彗星はそれぞれ異なる軌道を持ち、太陽を回る周期も大きく異なります。

この章では、彗星の軌道や重力の関係、周期の算出方法、そして周期が変動する主な要因について整理します。

彗星の動きを理解することは、太陽系の力学を知る上でも欠かせない視点です。

彗星の軌道と重力の関係

彗星の軌道は主に太陽の重力によって決まります。

太陽の引力が強いため、彗星は太陽の周囲を楕円軌道で公転します。

しかし、彗星の通り道が木星や土星など巨大惑星の近くを通過すると、惑星の重力に影響を受けることがあります。

これを「重力摂動(じゅうりょくせつどう)」と呼び、軌道がわずかにずれたり、周期が短くなったり長くなったりする原因になります。

この現象は特に木星の影響が大きく、木星の近くを通る彗星は軌道が変化しやすい傾向にあります。

そのため、木星の存在は彗星の軌道進化における“調整役”とも言われています。

観測データから周期を求める方法

彗星の周期は、主に観測によって得られる位置データから算出されます。

天文学者は観測した彗星の位置を数日~数週間にわたって記録し、その動きを解析します。

このデータをもとに、軌道の形(楕円の長軸・短軸・傾斜角など)を数学的に求めることで周期を割り出します。

最近では、AIを使った軌道解析やデータ補正の手法も進化しており、従来よりも高精度な周期推定が可能になっています。

ただし、観測条件や彗星の明るさ、位置の誤差などによって精度に幅が生じる場合もあります。

下記は、周期算出に関係する主な要素の例です。

| 要素名 | 説明 |

|---|---|

| 近日点距離 | 彗星が太陽に最も近づく距離。周期の短い彗星ほどこの値が小さい傾向。 |

| 軌道離心率 | 軌道の楕円度を示す数値。1に近いほど楕円が細長くなる。 |

| 傾斜角 | 軌道面が太陽系の基準面(黄道面)に対して傾いている角度。 |

周期変動が起きる主な要因

彗星の周期は常に一定ではありません。

太陽に近づくたびに表面の氷が蒸発し、ガスの噴出による反動(ジェット効果)が起きることで、微妙に軌道が変わることがあります。

また、木星や土星などの惑星の重力摂動によって軌道がずれるケースも確認されています。

さらに、長い時間の中で彗星の質量が減少したり、核の形が変わったりすることも周期の変化に関係します。

これらの現象はすべて観測データとして記録され、今後の周期予測や軌道修正の研究に役立てられています。

次の章では、こうした周期の違いをもとに「短周期彗星」と「長周期彗星」の特徴を比べていきましょう。

短周期彗星と長周期彗星の違い

彗星と一口にいっても、その周期は大きく異なります。

太陽の周囲を数年~数十年で回る「短周期彗星」と、数千年以上かけて戻ってくる「長周期彗星」。

ここでは、その2つのタイプの特徴と代表例を整理しながら、周期の違いがどのような性質をもたらすのかを見ていきます。

太陽を頻繁に訪れる短周期彗星

短周期彗星はおおよそ200年以内に太陽の周囲を1周する彗星を指します。

太陽系の内部を何度も通過するため、比較的よく観測されるのが特徴です。

有名な例としてハレー彗星(約76年周期)やエンケ彗星(約3.3年周期)が挙げられます。

これらの彗星は、太陽に近づくたびにガスや塵を放出し、次第に活動が弱まっていくこともあります。

また、木星の重力の影響を受けやすいことから、「木星族彗星」と呼ばれる分類に含まれることもあります。

短周期彗星の特徴を整理すると、以下のようになります。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 周期 | おおよそ200年以内 |

| 起源 | 主にエッジワース・カイパーベルト(太陽系外縁部) |

| 観測頻度 | 高く、定期的に再観測される |

| 代表例 | ハレー彗星、エンケ彗星、テンペル彗星など |

数千年以上の周期を持つ長周期彗星

長周期彗星は周期が200年以上のものを指し、中には1万年以上の周期を持つものも存在します。

これらの彗星は太陽系のはるか外側、オールトの雲と呼ばれる領域を起源とするものが多いと考えられています。

長周期彗星は軌道が非常に伸びた楕円形を描き、地球から見える機会は限られています。

そのため、観測されると話題になりやすく、「大彗星」として記録に残ることが多いのです。

有名な例としては、1997年のヘール・ボップ彗星や、2020年のアトラス彗星などがあります。

これらは一度の出現で非常に明るく観測され、多くの天文学者や観測者の注目を集めました。

観測史に残る大彗星の記録

観測史の中では、彗星が極端に明るく輝いた例がいくつかあります。

これらの彗星は長周期のものが多く、太陽に近づく際に大量のガスを放出することで、肉眼でも見えるほど明るくなることがあります。

以下は、観測史に残る代表的な大彗星の例です。

| 彗星名 | 観測年 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ヘール・ボップ彗星 | 1997年 | 20世紀で最も明るい彗星の一つ。肉眼で約18か月間観測可能。 |

| アトラス彗星 | 2020年 | 分裂したが、一時は大彗星級の明るさを予想された。 |

| マクノート彗星 | 2007年 | 南半球で昼間でも見えるほど明るくなった。 |

周期の違いがもたらす観測の特徴

短周期彗星は再来のタイミングが予測しやすく、継続的な観測が可能です。

一方、長周期彗星は一度観測された後、再び太陽に戻るまでに数千年以上かかるため、人類が同じ彗星を見ることはほとんどありません。

周期の長短は、彗星がどの領域を起源としているか、そしてどのような軌道を描いているかによって決まります。

次の章では、これらの彗星がどのように形成され、どんな経路で太陽系を回っているのかを見ていきましょう。

彗星の起源と軌道の進化

彗星は太陽系の中でも特に古い天体のひとつであり、太陽系誕生時の物質を今に伝える“タイムカプセル”のような存在です。

この章では、彗星がどこで生まれ、どのような経路をたどって太陽のまわりを回っているのかを解説します。

軌道の変化や惑星との関係を知ることで、彗星が動くメカニズムをより深く理解できます。

オールトの雲が示す彗星の誕生場所

長周期彗星の多くは、太陽系の最外縁に広がるオールトの雲からやって来ると考えられています。

この領域は太陽から数千億キロメートルも離れており、氷や塵を含む微小天体が無数に存在していると推測されています。

太陽の重力圏のぎりぎり外側に位置しており、外部の恒星や銀河潮汐力(重力の影響)によって彗星が内側に引き込まれることがあります。

一方、短周期彗星の多くはエッジワース・カイパーベルトと呼ばれる領域を起源としています。

この領域は海王星の外側にあり、冥王星のような氷天体が多く存在しています。

つまり、彗星の周期の違いは起源となる領域の位置や重力環境の違いによって生じていると考えられます。

彗星と小惑星の違いと共通点

彗星と小惑星はどちらも太陽系を回る小天体ですが、その成分やふるまいには違いがあります。

彗星は主に氷と塵で構成され、太陽に近づくとガスを放出して尾を形成します。

一方、小惑星は岩石や金属を主成分としており、尾を持ちません。

ただし、両者の境界は必ずしも明確ではなく、活動的小惑星と呼ばれる例もあります。

これは小惑星のような見た目をしていながら、太陽接近時にガスを放出する天体のことです。

こうした中間的な天体の存在は、太陽系初期の進化を理解するうえで興味深い手がかりになります。

以下の表は、彗星と小惑星の主な違いを比較したものです。

| 項目 | 彗星 | 小惑星 |

|---|---|---|

| 主成分 | 氷・塵・岩石 | 岩石・金属 |

| 太陽接近時の変化 | ガス・塵を放出し尾を形成 | 特に大きな変化なし |

| 表面の特徴 | 不規則で黒っぽい氷の混合物 | 岩石質で比較的明るい |

| 軌道の特徴 | 楕円軌道(離心率が大きい) | ほぼ円軌道 |

木星の重力が軌道を変える理由

太陽系で最も質量が大きい惑星、木星は彗星の軌道に大きな影響を与えます。

彗星が木星の近くを通過すると、その強い重力によって軌道がわずかに曲げられることがあります。

この現象を重力スリング効果といい、場合によっては彗星が内側の軌道に取り込まれたり、逆に外側へ押し出されたりします。

このような重力の作用は、彗星が太陽系にどれくらいとどまるのか、あるいは永遠に外に飛び出していくのかを決める重要な要因になります。

また、木星はその巨大な重力で多くの彗星を「捕まえる」役割も果たしており、結果として地球への衝突リスクを軽減していると考えられています。

次の章では、古代から人類がどのように彗星を観測し、どんな記録を残してきたのかを見ていきましょう。

科学的な観点に加え、文化や歴史の中での彗星の存在にも触れていきます。

人類の記録に見る彗星の姿

彗星は、科学的な観測対象である以前に、古代の人々にとって特別な存在でした。

夜空を横切る尾を持つ光の筋は、時に神秘的な象徴として、また時に予兆として語られてきました。

この章では、古代文明の記録から現代に至るまで、彗星が人類の文化や歴史にどのように関わってきたのかを見ていきます。

古代文明が残した彗星の記録

最古の彗星記録は紀元前2000年頃の中国やバビロニアの天文文書にまでさかのぼります。

当時の記録では、彗星は「天の箒(ほうき)」のように描かれ、その出現が国家や社会の変化の前触れとされていました。

また、古代ギリシャの哲学者アリストテレスも彗星についての見解を残していますが、彼は彗星を地球の大気現象の一種と考えていたようです。

その後、中世ヨーロッパではハレー彗星の出現が「時代の転換期」として描かれ、バイユーのタペストリー(1066年)には戦争の前兆として彗星が登場します。

こ

れらの記録は、彗星が人々の想像力をかき立て、歴史的出来事と結びつけられていたことを物語っています。

時代とともに変化する彗星の捉え方

ルネサンス期に入ると、天文学の発展により彗星の理解は一変します。

ティコ・ブラーエやヨハネス・ケプラーなどの観測によって、彗星は地球の大気圏外を通る天体であることが明らかになりました。

17世紀にはニュートンの万有引力の法則に基づいて軌道計算が行われ、ハレーが自らの名を冠した彗星の再来を予測。

それ以降、彗星は「不吉な星」ではなく、科学的に観測・理解すべき天体として位置づけられるようになります。

現代では、彗星は太陽系の成り立ちを解明する貴重な資料として研究されています。

つまり、恐れの象徴から「宇宙の過去を読み解く鍵」へと、その意味が大きく変化したのです。

芸術や文学に表れた彗星のイメージ

彗星は科学だけでなく、芸術や文学の世界にも深く影響を与えてきました。

たとえば、19世紀の詩人たちは彗星を「時の流れ」や「儚さ」の象徴として描きました。

また、画家のターナーは夜空に輝く彗星を幻想的に描き、その光景に人間の小ささを重ね合わせています。

日本でも、平安時代の『日本書紀』や『明月記』などに彗星出現の記述が残っており、政治や自然現象とともに語られています。

このように、文化や時代を超えて彗星は常に人々の関心を引きつける存在であり続けてきました。

こうした文化的な背景を理解することで、私たちは単なる天文学的データではなく、「人類の視点から見た宇宙」を感じ取ることができます。

次の章では、彗星が地球に与える現象や観測から得られた科学的知見について詳しく見ていきましょう。

彗星が地球にもたらす現象

彗星は太陽系をめぐる天体の一つとして、地球にもさまざまな影響を及ぼします。

といっても、それは「直接的な被害」というより、科学的観測や自然現象としての関わりです。

この章では、衝突リスクの評価、彗星の塵がもたらす微粒子現象、そして太陽系の成り立ちを理解するうえでの研究的意義について紹介します。

衝突リスクとその科学的評価

彗星が地球と衝突する可能性は、理論的には存在します。

しかし、現代の観測によって、その確率は非常に低いことがわかっています。

NASAやESAなどの宇宙機関では、軌道追跡システムを用いて地球に近づく天体(NEO:Near-Earth Object)を常時モニタリングしています。

彗星が地球の公転軌道に近い経路を通る場合は「接近天体」として観測され、そのデータは公開されています。

軌道計算によって衝突確率を評価し、わずかな軌道の変化も追跡することで、長期的な安全確認が行われています。

こうした継続的な監視により、私たちは科学的根拠にもとづいた冷静な判断ができるようになっています。

下記は、地球近傍天体の分類の一例です。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| アポロ型 | 地球の軌道を横切る軌道を持つ天体。 |

| アテン型 | 地球軌道の内側を中心に公転する天体。 |

| ジュノ型 | 木星近くの軌道を持ち、長周期のものが多い。 |

彗星の塵と微粒子の分析

彗星の尾やコマから放出された塵は、太陽系空間に漂いながら地球の大気圏に入り込むことがあります。

その一部は流星群として観測され、夜空を横切る光の帯となって現れます。

代表的な例は「しし座流星群」や「ペルセウス座流星群」で、これらはいずれも彗星の通過軌道上に残された微粒子による現象です。

これらの微粒子は地球に届くと高温で燃え尽きるため、通常は地上への影響はありません。

科学者たちはこれらの塵を採取・分析することで、太陽系初期の物質構成を調べています。

たとえば、NASAの「スターダスト計画」では、彗星ワイルド2の塵を回収し、アミノ酸のような有機物が含まれていたことが確認されました。

ただし、これは生命起源を直接示すものではなく、あくまで宇宙化学の視点からの発見です。

彗星研究が明らかにする太陽系の成り立ち

彗星は、太陽系が形成された約46億年前の状態を比較的よく保存していると考えられています。

そのため、彗星を調べることで、太陽系誕生時の温度・物質分布・揮発性成分の特徴を知る手がかりが得られます。

探査機「ロゼッタ」によるチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の調査では、氷や有機化合物の存在が確認されました。

これにより、太陽系初期のガスや塵がどのように集まり、惑星形成へとつながったかを推測する材料が増えています。

このように、彗星の研究は地球や生命の起源を「直接説明する」ものではありませんが、宇宙の成り立ちを探る上で欠かせない分野です。

次の章では、現在進行中の探査計画や最新の研究動向を取り上げ、未来の彗星研究の方向性を見ていきます。

現代の彗星探査と研究の最前線

彗星研究は今、かつてないほど多様な方法で進められています。

地上の望遠鏡観測に加え、宇宙探査機による直接調査やAIを活用したデータ解析など、新しい技術が次々と導入されています。

この章では、現在行われている探査ミッションと、今後期待される研究の方向性を紹介します。

進行中の探査ミッションと目的

近年の彗星探査で特に知られているのが、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)のロゼッタ探査機です。

このミッションでは、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に接近し、観測機「フィラエ」を着陸させるという前例のない試みが行われました。

その結果、彗星表面の地形、氷の分布、有機化合物の存在などが確認され、太陽系初期の物質の理解に大きく貢献しました。

また、NASAの「ディープ・インパクト」計画では、彗星の核に衝突体を打ち込み、内部構造を観測するという大胆な実験が行われました。

このような探査によって、彗星が単なる氷と塵の塊ではなく、複雑な構造を持つことがわかってきています。

現在は日本の宇宙機関JAXAも、将来的な彗星探査計画を検討しており、国際的な連携が進められています。

次世代望遠鏡と新たな観測技術

宇宙空間からの観測精度をさらに高めているのが、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)です。

JWSTは赤外線観測に優れており、彗星内部の氷や有機化合物を遠距離から分析できます。

これまで地上では観測が難しかった波長域も捉えることができるため、彗星の組成研究は新たな段階に入りつつあります。

さらに、地上ではチリの「ベラ・ルビン天文台」など、大規模な広視野観測施設が稼働予定です。

これにより、これまで発見されなかった暗い彗星や微小天体の検出が進むと期待されています。

観測技術の進化は、単に発見数を増やすだけでなく、軌道変化の追跡精度を高めることにもつながります。

特に長周期彗星の場合、わずかな摂動の検出が予測精度の向上に直結します。

AIとデータ解析が広げる彗星研究

AI(人工知能)の活用も彗星研究において重要な役割を果たし始めています。

膨大な観測データから特徴を自動抽出し、軌道異常や未知の彗星を検出する技術が進化しています。

従来は人の目による確認に頼っていた発見作業も、AIの画像解析によって迅速化され、見落としのリスクが減少しました。

また、AIは軌道計算や光度変化の解析にも応用されています。

過去データをもとに周期変動のパターンを学習し、将来の軌道予測精度を向上させる試みも進んでいます。

これにより、彗星の観測周期の変動を長期的に追うことが可能になり、太陽系力学の理解にも貢献しています。

次の章では、こうした科学研究をより身近に感じられるよう、一般の人が安全に彗星を観測する方法や、信頼できる情報源の選び方について紹介します。

安全に楽しむ彗星観測と情報の集め方

彗星の観測は、専門家だけでなく一般の人も気軽に楽しめる天文イベントのひとつです。

しかし、天体観測にはいくつかの注意点があります。

この章では、天文イベントの参加ポイントや家庭での観測の基本、そして信頼できる情報の調べ方を紹介します。

科学的な理解と正しい情報をもとにすれば、誰でも安全に彗星観測を楽しむことができます。

一般向け観測イベントの参加ポイント

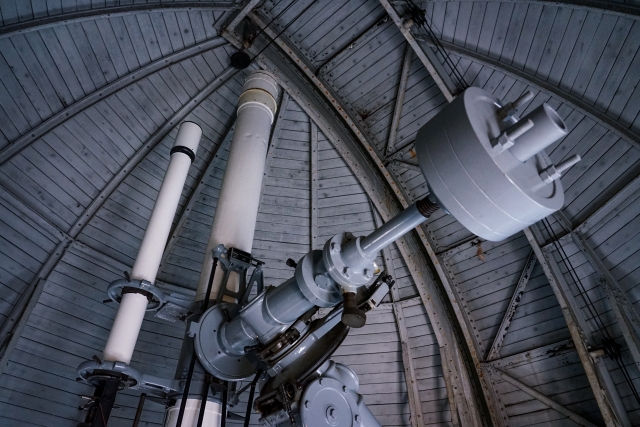

各地の科学館や天文台では、定期的に公開観測会や星空イベントが開催されています。

こうしたイベントでは、専門スタッフの説明を受けながら望遠鏡で彗星や星座を観察できるため、初心者でも安心して参加できます。

イベント情報は、地方自治体や科学館の公式サイトで告知されることが多く、事前予約が必要な場合もあります。

また、観測場所は街の明かりが少ない郊外や山間部などが選ばれるため、安全面の確認や防寒対策も大切です。

観測会では、肉眼や双眼鏡で見える範囲の天体を中心に紹介されることが多く、彗星が出現するタイミングに合わせて特別企画が行われることもあります。

家庭でできる彗星観測の基本

家庭でも、双眼鏡や小型望遠鏡を使って彗星の観測を行うことができます。

まずは天気と光害(街の明かりによる明るさ)の条件を確認しましょう。

空が暗く澄んでいる夜は観測に最適で、月明かりが弱い日を選ぶと彗星の尾まで見やすくなります。

観測前には、天文アプリやオンライン星図を使って彗星の現在位置を確認しておくとスムーズです。

また、観測中はスマートフォンの光が目を刺激しないよう、画面を暗く設定するのもおすすめです。

観測中の安全確保も忘れずに行いましょう。

暗い場所では懐中電灯やヘッドライトを使用し、足元を確認して行動することが重要です。

特に小さなお子さんと一緒に観測する場合は、安全なスペースを確保しましょう。

信頼できる天文情報の調べ方

彗星の出現情報や観測条件は、SNSなどでも多く拡散されますが、必ずしも正確とは限りません。

そのため、観測情報を確認する際は信頼性の高い公式情報源を利用することが大切です。

以下は、正確な情報を得られる主な機関・媒体の一例です。

| 情報源 | 特徴 |

|---|---|

| 国立天文台(NAOJ) | 日本国内の主要な天文イベントや観測条件を公式に発表。 |

| NASA/ESA公式サイト | 最新の彗星観測データや探査ミッション情報を公開。 |

| JAXA(宇宙航空研究開発機構) | 日本の宇宙探査計画や研究成果を紹介。 |

| 天文雑誌・科学館の発行物 | 一般向けに観測ガイドや最新天文ニュースをわかりやすく解説。 |

これらの情報を参考にすれば、誤情報に惑わされることなく、正確なデータに基づいた観測を行うことができます。

観測前に最新の予報をチェックし、安全で落ち着いた環境を整えておくことが大切です。

次の章では、こうした知識を踏まえながら、彗星に関してよく寄せられる疑問や質問を整理し、基本的な理解を深めていきます。

彗星に関するよくある疑問Q&A

彗星に関しては、「どうやって見つかるの?」「周期はどうやって決まるの?」など、多くの疑問が寄せられます。

ここでは、天文学的な一般知識の範囲で、よくある質問とその回答をまとめました。

専門的な内容もありますが、できるだけわかりやすく説明します。

Q1:彗星の周期はどうやって決められるの?

彗星の周期は、複数回の観測データをもとに計算されます。

天文学者は、彗星が夜空でどの方向にどれくらい移動したかを数日間観測し、その動きをもとに軌道を解析します。

この軌道解析によって、太陽を一周するまでの時間(周期)が算出されます。

短周期彗星のように定期的に戻ってくるものは、過去の観測記録との照合により再確認されます。

その一方で、長周期彗星は数千年単位で戻るため、一度しか観測されない場合もあります。

Q2:彗星はどのように発見されるの?

彗星の発見方法は時代とともに進化してきました。

かつては天文学者やアマチュア観測者が夜空を観察し、目視や写真で新しい天体を発見していました。

現在では、自動観測システムや人工知能(AI)解析を活用したデータ処理が主流です。

たとえば、ハワイにあるパンスターズ(Pan-STARRS)望遠鏡や、チリのベラ・ルビン天文台では、毎晩数万枚の画像を撮影し、その中から動いている点状の天体を自動検出しています。

発見された彗星は国際天文学連合(IAU)に報告され、正式な名称が付けられます。

Q3:彗星の明るさはどうやって決まるの?

彗星の明るさは、主に太陽からの距離と彗星の核のサイズによって決まります。

太陽に近づくと表面の氷が蒸発し、ガスや塵が広がってコマが大きくなるため、見かけ上の明るさが増します。

ただし、太陽光の反射や放出するガスの量にも影響されるため、予測が難しい点もあります。

観測者の間では、「光度曲線」と呼ばれる明るさの変化グラフを用いて、彗星の見え方を推定します。

過去の傾向を参考にしても、実際の明るさが予想を上回ったり下回ったりすることもあり、観測のたびに新しい発見があります。

Q4:彗星と流星群にはどんな関係があるの?

流星群は、彗星が通過したあとに残した微細な塵の軌道に地球が入り込むことで発生します。

そのため、彗星の通過と流星群の発生は密接に関係しています。

代表的な例として、ハレー彗星が残した塵の帯が地球と交差することで「みずがめ座η流星群」や「オリオン座流星群」が発生します。

つまり、流星群を観測することは、過去の彗星の軌跡をたどることにもつながっているのです。

Q5:次に観測できる明るい彗星はいつ?

彗星の出現予測は、軌道計算と観測データの更新によって常に変化します。

そのため、最新情報は国立天文台やNASAの公式サイトなどで確認するのが確実です。

一般に、明るい彗星は数年に一度のペースで出現する傾向があります。

最近では、パンスターズ彗星(C/2023 A3)が注目されており、条件が良ければ肉眼で見える可能性もあるといわれています。

ただし、実際の明るさは太陽への接近距離や構造によって変わるため、直前の観測結果を確認するのが望ましいでしょう。

次の章では、ここまでの内容を総括し、彗星を通して見えてくる太陽系の魅力を振り返ります。

まとめ!彗星から見える太陽系の壮大な物語

ここまで、彗星の基本構造から周期の仕組み、軌道の変化、文化的な記録、そして最新の探査研究までを順に見てきました。

彗星は単なる「尾を引く天体」ではなく、太陽系の歴史と進化を語る重要な存在です。

太陽のまわりを長い時間をかけて巡るその姿は、私たちに宇宙の時間の流れを感じさせてくれます。

彗星の周期は、その軌道の形と太陽からの距離によって決まります。

短周期彗星は太陽系の内部を何度も通過し、長周期彗星は数千年以上をかけて帰ってきます。

この違いが彗星の観測のしやすさや特徴の違いにつながっており、観測記録や探査データからも太陽系の構造理解が進んでいます。

また、彗星の起源とされるオールトの雲やカイパーベルトは、太陽系の外縁部を構成する広大な領域であり、惑星形成期の名残を今に伝えています。

そのため、彗星の観測や探査は、太陽系誕生の“証拠”を探る科学的な鍵となっています。

文化面でも、彗星は古代から人々の想像力を刺激し、歴史や芸術に大きな影響を与えてきました。

恐れの対象であった時代を経て、現在では科学的な探究の対象として人類の知識を広げる存在になっています。

現代では、人工知能や宇宙望遠鏡による研究が進み、彗星の構造や成分がより明確に分析されるようになりました。

これからの時代、彗星は「遠い過去を語る天体」であると同時に、「未来の科学を導く存在」として注目され続けるでしょう。

夜空を見上げたとき、尾を引く彗星の光が見えたなら、それは何千年もの旅を経て再び太陽系を訪れた天体です。

その瞬間に立ち会えること自体が、宇宙の壮大なドラマを感じる貴重な体験といえるでしょう。

本記事が、彗星への理解を深め、科学的に安全に楽しむ観測の一助となれば嬉しいです。

今後も信頼できる情報をもとに、宇宙の不思議を少しずつ紐解いていきましょう。