電車や高速道路で「上り」「下り」の表示を見て、どちらがどちらなのか迷った経験はありませんか。

実はこの2つの言葉には、はっきりとした基準があります。

東京を中心に決められていることが多いのですが、路線や地域によっては少し異なる場合もあります。

この記事では、そんな「上り」「下り」の違いを、鉄道と高速道路の両方からやさしく整理しています。

さらに、地図アプリで方向を確認する方法や、すぐに覚えられるイメージの作り方など、実生活で役立つヒントも紹介します。

通勤や旅行などでのちょっとした混乱を減らし、スムーズに移動できるようになる内容です。

短い時間で理解できるようまとめていますので、ぜひ参考になさってください。

「上り」「下り」がわかると便利な理由

電車や高速道路で「上り」「下り」という表示を見たとき、どちらの方向なのか一瞬迷ってしまうことがあります。

実はこの違いを理解しておくと、通勤・旅行・お出かけの際にとても役立ちます。

ここでは、知っていると便利な「上り・下り」の知識を、具体的なシーンごとに紹介します。

通勤や旅行でスムーズに移動できる

鉄道や新幹線を利用する際、「上り」「下り」を理解していると、乗り間違いを防ぐことができます。

たとえば同じホームに電車が2本入ってきたときも、方向を見分けることで効率的に移動ルートを選べます。

時間に余裕がない朝の通勤時や旅行の乗り換えでも、迷いにくくなるのが大きなメリットです。

駅や高速道路の案内がすぐ理解できる

駅や高速道路の案内板には「上り」「下り」という表記が多く見られます。

この意味を知っておくと、進行方向の判断が素早くでき、案内を見た瞬間に目的地がどちらかを把握できます。

特に初めて訪れる土地では、案内板の読み取り力がスムーズな移動のカギになります。

方向を把握する力が自然と身につく

「上り」「下り」は、方向感覚を磨くためのひとつの目安にもなります。

地図を見たり、目的地の方角を考えたりする際に「どちらへ向かっているか」を意識できるようになります。

この習慣がつくと、土地勘が身につきやすくなり、旅行先や出張先でも安心して移動できます。

次の章では、そもそも「上り」「下り」という言葉がどのように決まっているのかを、基礎から整理していきます。

まずは基本!「上り」「下り」の意味をシンプルに理解

「上り」「下り」という言葉は、鉄道や高速道路などでよく目にしますが、具体的にどんな意味を持つのかを整理しておくと安心です。

この章では、一般的な考え方を中心に「上り・下り」の基本的な意味と決まり方をわかりやすく紹介します。

「上り」「下り」はどんな場面で使われる言葉?

「上り」「下り」は、主に人や物の移動方向を表す言葉として使われます。

鉄道では列車の進行方向を、高速道路では走行の向きを示すときに使われるのが一般的です。

この表現は、ただの距離や位置関係ではなく、目的地の「方向」を示すための目安になっています。

東京を基準に決まる理由

日本では、多くの鉄道や高速道路が「東京を中心」として設計されています。

そのため、東京方面へ向かう列車や車の流れを「上り」、反対に東京から離れていく方向を「下り」と呼ぶのが一般的です。

この考え方は、明確なルールというよりも慣習的な基準として定着しています。

江戸時代から続く考え方の名残

「上り」「下り」という言葉は、江戸時代にまでさかのぼります。

当時、地方から江戸(現在の東京)へ向かうことを「上る」、江戸から地方へ向かうことを「下る」と呼んでいました。

この表現が現代の交通システムにも引き継がれ、鉄道や高速道路の表記にも使われるようになったのです。

次の章では、この「上り」「下り」を日常で迷わず判断できるようにするためのコツを紹介していきます。

「上り」「下り」を簡単に見分けるコツ

鉄道や高速道路で「上り」「下り」を判断する際、すぐに理解できるようになると移動がよりスムーズになります。

ここでは、知っておくと便利な見分け方のコツをいくつか紹介します。

迷ったら「東京方面=上り」で考える

日本の多くの鉄道や高速道路では、東京へ向かう方向が「上り」とされています。

反対に、東京から離れる方向は「下り」です。

まずはこの考え方を基本として覚えておくと、ほとんどの路線で迷いにくくなります。

スマホ地図アプリで方向をチェックする方法

地図アプリを使えば、自分がどちらの方向に進んでいるかをすぐに確認できます。

アプリ上で東京方面がどちらなのかを一度見ておくと、「上り」「下り」の判断がしやすくなります。

地図の方角表示を北に固定しておくと、進行方向を見失いにくくなるのでおすすめです。

出発前に一度確認するだけでも、現地での移動がスムーズになります。

「起点」を意識すると混乱しにくい

路線や道路には、それぞれ起点(基準となる地点)があります。

この起点から東京方向に進む列車や道路を「上り」と呼ぶのが一般的です。

たとえば東北本線なら「東京駅」が起点で、そこに近づく方向が「上り」となります。

逆に、起点から離れていく方向が「下り」となるため、地図上で基準点を意識すると間違いにくくなります。

次の章では、鉄道における「上り」「下り」の考え方をもう少し詳しく見ていきましょう。

鉄道の「上り」「下り」ルールを理解しよう

鉄道での「上り」「下り」は、基本的に東京を基準にしていますが、すべての路線が同じとは限りません。

ここでは、新幹線・在来線・地方路線などでの違いを整理しながら、方向を見分けるポイントを紹介します。

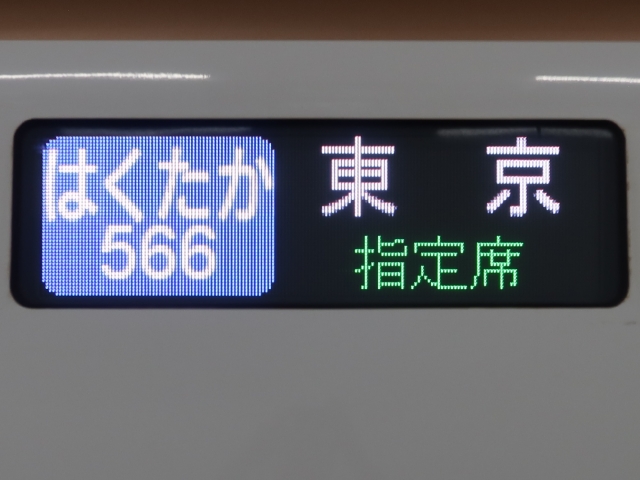

新幹線と在来線の基本的な方向の考え方

新幹線の場合、東京に向かう列車が「上り」、東京から離れる列車が「下り」として設定されています。

たとえば東海道新幹線では「東京→新大阪」が下り、「新大阪→東京」が上りです。

一方で在来線も同様に、主要都市である東京方面へ向かう列車が「上り」となるケースが多く見られます。

ただし、地方ごとに基準が異なる場合もあるため、案内表示や時刻表を確認しておくと確実です。

地方路線では異なるケースもある

地方の鉄道路線では、「上り=中心都市へ」「下り=地方方面へ」というように、地域の主要都市を基準にして決められていることがあります。

このように、地域によって「中心」とされる場所が異なるため、路線ごとの案内板で確認するのが確実です。

主要な路線での「上り・下り」早見表

下記は、一般的な主要路線での方向の一例です。

| 路線名 | 上り(東京方面) | 下り(地方方面) |

|---|---|---|

| 東海道新幹線 | 新大阪 → 東京 | 東京 → 新大阪 |

| 東北新幹線 | 新青森 → 東京 | 東京 → 新青森 |

| 中央線 | 甲府 → 東京 | 東京 → 甲府 |

| 山陽本線 | 下関 → 神戸・大阪 | 大阪 → 下関 |

このように、東京または地域の主要都市を基準に「上り」「下り」が設定されています。

次の章では、高速道路での「上り」「下り」の考え方を見ていきましょう。

高速道路の「上り」「下り」はどう決まる?

鉄道と同じように、高速道路にも「上り」「下り」の区分があります。

高速道路の場合も基本的には東京を起点とした方向で判断されることが多いですが、地域によっては異なる基準を採用している場合もあります。

ここでは、一般的な決まり方と、地域による違い、出発前に確認しておくべきポイントを整理します。

東京発が基準になる高速道路の例

多くの高速道路では、東京方面に向かう方向を「上り」、東京から地方に向かう方向を「下り」としています。

たとえば、東名高速道路では「東京→名古屋→大阪」が下り、「大阪→名古屋→東京」が上りです。

また、中央自動車道や関越自動車道なども同様に、東京へ近づく方向が「上り」として設定されています。

このように、首都圏を中心に道路が放射状に広がっている構造が、上り・下りの考え方の基本になっています。

地域によって異なるルール(北海道・関西など)

一方で、地域によっては東京ではなくその地域の中心都市を基準にしている場合があります。

たとえば北海道では、札幌に向かう方向が「上り」、札幌から離れる方向が「下り」とされることが一般的です。

また、関西では大阪を中心に設定される路線もあり、地域の主要都市が基準となるケースが多く見られます。

このような違いがあるため、旅行や出張などで普段と違う地域を走るときは、案内板をよく確認しておくと安心です。

出発前に方向を確認する3つのポイント

高速道路で迷わないためには、出発前のちょっとした確認が大切です。

- 地図アプリで「目的地の方角」を確認しておく

- 利用する高速道路の起点と終点をチェックする

- 案内板の「上り」「下り」表示を事前に見ておく

この3つを意識しておくだけでも、進行方向の判断がしやすくなります。

次の章では、「上り」「下り」を間違えやすい原因と、混乱を防ぐための対策を見ていきましょう。

「上り」「下り」を間違えやすい原因とその対策

「上り」「下り」は一見シンプルな言葉ですが、実際の現場では混乱してしまうこともあります。

ここでは、間違いやすい理由と、正しく判断するための対策をまとめました。

標識や地図の見方を勘違いしやすいポイント

駅や高速道路の案内板には「上り」「下り」の表示がありますが、その位置やデザインによって混乱することがあります。

たとえば、ホームの左右どちらに掲示されているかで方向を勘違いしてしまうケースも少なくありません。

また、高速道路の入口標識では、目的地が複数並んでいることがあり、上り下りの判断を急ぐと間違えることがあります。

案内表示は矢印の方向と都市名を一緒に確認すると混乱を防ぎやすくなります。

方向を確認する際の注意点

「上り」「下り」は路線全体で共通しているとは限りません。

特に地方路線では、東京ではなく地域の主要都市を基準にしている場合があります。

このため、同じ「上り」でも場所によって進む方向が異なることがあるのです。

鉄道では駅のホームの案内、高速道路では入り口の標識を確認し、最終目的地の方向を重視して判断しましょう。

迷ったときのチェック手順

もし「上り」「下り」がわからなくなったときは、次の手順で確認するのがおすすめです。

- 地図アプリを開いて、自分がどの都市に向かっているかを確認する

- 駅や道路の案内板で「東京」「中心都市」の方向を探す

- 必要に応じて、駅員やサービスエリアの案内表示を見る

焦って判断するよりも、一度立ち止まって確認するほうが結果的に早く目的地に到着できます。

次の章では、「上り」「下り」という言葉が交通以外の分野でどのように使われているのかを見ていきましょう。

「上り」「下り」の言葉が使われる意外な場面

「上り」「下り」という言葉は、鉄道や高速道路だけでなく、さまざまな場面で使われています。

この章では、日常生活の中で意外とよく耳にする「上り」「下り」の使われ方を紹介します。

エレベーターやエスカレーターでの「上り」「下り」

最も身近な例として、エレベーターやエスカレーターがあります。

建物内では上階へ向かう動きを「上り」、下階へ向かう動きを「下り」と表現します。

この場合の「上り・下り」は単純に物理的な上下を指しており、方向感覚を示す言葉としても分かりやすい例です。

スポーツや大会などで使われる「上り」「下り」

スポーツや大会などでも、「上り調子」「下り坂」という表現が使われることがあります。

これは、成績や勢いの変化をわかりやすく伝えるための比喩的な使い方です。

たとえば試合で好調なチームを「上り調子」と呼ぶように、流れの方向を視覚的に伝える表現として広く定着しています。

通信速度(ネット回線)での「上り」「下り」

インターネット通信では、データの方向を示す際に「上り」「下り」という言葉が使われます。

上り=データを送る方向(アップロード)、下り=データを受け取る方向(ダウンロード)という意味です。

このように、「上り・下り」は物理的な移動に限らず、データの流れや変化を表す場面でも用いられています。

次の章では、少し視野を広げて、海外での「上り」「下り」の考え方を見ていきましょう。

海外ではどう表現される?国ごとの考え方の違い

「上り」「下り」という表現は日本独自の文化的な言い回しであり、海外では別の考え方で方向を表すことが多いです。

この章では、海外での一般的な表現方法と、日本との違いをわかりやすく紹介します。

海外では「東西南北」で表す国が多い

海外では、鉄道や道路の方向を方角(東・西・南・北)で表すのが一般的です。

たとえばアメリカでは「northbound(北行き)」「southbound(南行き)」などと表現します。

方角を使うことで、地理的に位置をすぐ把握できるというメリットがあります。

「中心都市」基準ではない国もある

日本のように「中心都市」を基準にする国はあまり多くありません。

たとえばヨーロッパの鉄道では、都市間を結ぶ場合に「上り」「下り」ではなく、目的地名そのもので方向を表すことが多いです。

「パリ行き」「ロンドン行き」といった表記の方が、利用者にとって直感的にわかりやすいとされています。

旅行中に混乱しないためのヒント

海外で列車やバスを利用する際は、「上り」「下り」という言葉を探すよりも、目的地の名前や方角表示を確認するのがおすすめです。

また、現地の駅や案内アプリでは「northbound」「towards~」のような表記が使われている場合が多いので、事前に意味を覚えておくと便利です。

日本との違いを理解しておくことで、海外旅行でもスムーズに移動できます。

次の章では、覚えやすくするためのちょっとしたアイデアや工夫を紹介します。

すぐ覚えられる!「上り・下り」の覚え方アイデア

「上り」「下り」という言葉の意味を理解しても、いざという時にどちらがどちらか混乱してしまうことがあります。

ここでは、覚えやすくするためのイメージ方法や語呂合わせ、日常で自然に身につける工夫を紹介します。

「上り=中心」「下り=外まわり」とイメージ

最も覚えやすいのは、「上り=中心へ」「下り=外まわりへ」というイメージを持つことです。

東京を中心とした地図を思い浮かべると、上りは中心方向(東京方面)、下りは外側(地方方面)に広がると考えると理解しやすくなります。

このように「内側に近づく=上り」「外へ向かう=下り」と感覚的に捉えると、瞬時に判断しやすくなります。

語呂合わせで楽しく記憶するコツ

語呂合わせを使うと、自然に記憶に残りやすくなります。

たとえば「上りは東京“アップ(up)”」「下りは地方へ“ダウン(down)”」と覚えるなど、英単語のイメージと組み合わせるのも効果的です。

また、「上り=都会」「下り=郊外」という視覚的なイメージで覚えると、鉄道でも高速でも応用がききます。

日常で自然に覚える習慣づけ

駅や道路で「上り」「下り」を見かけたとき、どちらの方向なのかを自分で確認してみるのも良い方法です。

毎回少し意識するだけで、自然と判断が速くなっていきます。

また、地図アプリを開くたびに「今いる場所から東京はどちらか?」と考えてみると、方向感覚が身につきやすくなります。

次の章では、クイズ形式で「上り」「下り」の理解度を確認していきましょう。

クイズで確認!あなたはどれだけ理解できている?

ここまで「上り」「下り」の基本や判断のコツを学んできました。

最後に、クイズ形式で理解度を確認してみましょう。

ちょっとした確認をするだけでも、記憶が整理されやすくなります。

鉄道編:「名古屋から東京へ行くのは上り?下り?」

正解は上りです。

日本では東京へ向かう方向を「上り」とするのが一般的です。

東海道新幹線では「新大阪→東京」方向が上り列車になります。

もし迷ったときは、「東京に近づく=上り」という基本を思い出してみましょう。

高速道路編:「関西から東京に向かうときは?」

これも上りが正解です。

高速道路でも、東京を起点に考える路線が多く、東京方面へ向かう車線が上り、地方方面へ向かう車線が下りとされています。

ただし、地域によっては中心都市が基準となるため、現地の案内板もチェックしておくと安心です。

日常編:「通信の“上り”はどんな動作?」

答えはデータを送る方向(アップロード)です。

逆に、データを受け取る方向(ダウンロード)が「下り」になります。

このように、交通以外でも「上り」「下り」は方向を示す便利な言葉として使われています。

クイズを通して、概念がより整理されたのではないでしょうか。

次の章では、どんな場面でも迷わないための「上り」「下り」判断ステップをまとめて紹介します。

「上り」「下り」を見分ける3ステップまとめ

ここまで学んだ内容を整理して、どんな場面でも迷わず判断できるようにしましょう。

鉄道でも高速道路でも、次の3つのステップを意識することで、スムーズに方向を見分けられます。

ステップ①:目的地が東京方面かをチェック

まずは目的地が東京方面か地方方面かを確認します。

東京方面へ向かう場合は「上り」、反対に東京から離れる場合は「下り」と覚えておくと、ほとんどの路線で当てはまります。

旅行や出張などで普段と違う地域に行く場合も、最初に東京方向を確認しておくと安心です。

ステップ②:「起点」や基準地点を意識

次に、利用している鉄道や高速道路の起点(基準となる地点)を把握します。

多くの路線は東京を起点としていますが、地域によっては札幌や大阪など、別の都市が基準になっている場合もあります。

地図や公式サイトなどであらかじめ確認しておくと、現地で迷いにくくなります。

ステップ③:アプリや地図で最終確認

最後に、地図アプリやナビで実際の進行方向をチェックしましょう。

スマートフォンの地図機能を北向き固定にしておくと、自分の向かう方向と地図の方角を一致させやすくなります。

目的地と進行方向を照らし合わせれば、上り・下りの判断がより正確になります。

この3ステップを習慣にすると、どんな路線や道路でも落ち着いて判断できるようになります。