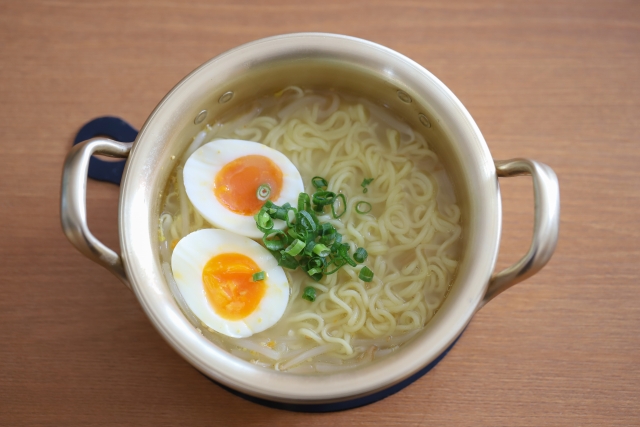

寒い季節や食卓のシメにぴったりな麺として人気のサリ麺。

鍋料理はもちろん、つけ麺風や炒め調理にも使える万能な麺ですが、同じ時間で茹でても仕上がりは用途によって変わります。

「何分がちょうどいいのか分からない」

「鍋に入れたら柔らかくなりすぎた」

そんな疑問や悩みを感じたことはありませんか?

この記事では、サリ麺の基本の茹で時間をはじめ、鍋・つけ麺・炒め調理といった用途ごとの調理ポイントを整理しました。

さらに、早見表や下準備のコツ、簡単アレンジ方法も紹介しているので、初めての方でも調理しやすく、いつもの料理に取り入れやすい内容になっています。

サリ麺をより美味しく仕上げるための一般的な工夫を知り、ご家庭で気軽に試してみてください。

サリ麺の基本茹で時間と標準的な食感

サリ麺を美味しく仕上げるための第一歩は、基本の茹で時間を理解することです。

ただし、調理環境や用途によって変化するため、あくまで目安として考えると扱いやすくなります。

まずはパッケージに記載されている時間を基準にして、そこから好みに合わせて微調整するのが基本的な流れです。

パッケージ表示を目安にするのが基本

サリ麺の袋には標準的な茹で時間が記載されています。これはメーカーが想定した標準的な硬さに仕上げる目安の時間です。

初めて調理する場合は、この表示時間通りに茹でるのが安心です。

その上で硬さが強い方が好きなら短め、柔らかい方が良いなら少し延長するなど調整できます。

もちもち派?コシ派?好みで変わる食感の基準

サリ麺は茹で時間の調整で食感が変わるのが魅力です。

もちもち感を重視するならやや長めに、しっかりしたコシを求めるなら短めに仕上げるのが一般的です。

どちらが正解というわけではなく、調理する人の好みや料理のスタイルに合わせて使い分けるのがポイントです。

火加減・湯量・用途で変わる茹で時間のポイント

茹で時間は単純に時計だけで測るのではなく、火加減や湯量、調理の目的によっても変化します。

火力が弱い場合は時間を少し長めにする必要があり、お湯の量が少ないときは麺同士が絡まりやすくなります。

また、スープにそのまま入れるのか、つけ麺風に冷水で締めるのかによっても仕上がりは異なります。

どの方法でも共通して言えるのは、短めに茹でて味見をしながら調整するのが失敗しにくいということです。

| 目安の調理スタイル | おすすめの茹で時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 標準(スープ麺) | パッケージ表示通り | バランスのとれた食感 |

| もちもち重視 | 表示時間+30秒~1分 | 柔らかめの口当たり |

| コシ重視 | 表示時間-30秒~1分 | しっかりした噛み応え |

表はあくまで参考の目安であり、調理環境や好みによって調整が必要です。

一度に多めに茹でるときや、家庭の火力が弱い場合は仕上がりに違いが出るため、途中での確認をおすすめします。

鍋料理に合うサリ麺の茹で方と投入タイミング

鍋料理でサリ麺を加えると、スープを吸った一体感が楽しめます。

ただし、スープの種類や具材の量によって仕上がりが変わるため、投入のタイミングや茹で時間を意識すると美味しさが引き立ちます。

ここでは、鍋でのサリ麺の扱い方を整理します。

スープの種類ごとに異なる茹で時間の目安

鍋料理のスープは味わいや濃さが異なり、それに応じて茹で時間の調整が必要になります。

辛口系や濃厚系は煮込み時間が長くなると柔らかくなりすぎる傾向があるため、少し早めに取り出す方が向いています。

和風や醤油ベースのあっさりスープは比較的バランスが取りやすく、標準時間通りでも扱いやすいです。

| スープの種類 | 茹で時間の目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 辛口スープ(キムチ鍋など) | 表示時間-30秒程度 | スープの熱で柔らかくなりやすいので短めに |

| 和風・醤油系 | 表示時間通り | あっさりしているため標準的に仕上げやすい |

| 味噌・豆乳など濃厚系 | 表示時間-1分程度 | 煮込み時間が長いと食感が損なわれやすい |

肉や野菜など具材との組み合わせで変わる投入のタイミング

鍋の中に肉や野菜が多い場合、火が通る時間とのバランスを考える必要があります。

肉や魚介の加熱が進んだあとにサリ麺を入れると、食材と麺が同時に仕上がりやすくなります。

また、野菜から出る水分によってスープの濃さが変化するため、麺が煮えすぎないように最後の仕上げとして投入するのが一般的です。

鍋のシメとして入れるときの注意点と工夫

鍋料理の締めにサリ麺を入れる場合は、スープの状態を確認するのが大切です。

具材を食べ終えたあとのスープは塩分や旨味が濃くなっているため、そのまま長く煮込むと麺が柔らかくなりすぎたり、味が濃すぎると感じることもあります。

また、必要に応じてスープを少量加水して調整すれば、最後までバランスのよい味わいになります。

つけ麺スタイルで楽しむサリ麺の茹で方

サリ麺は鍋料理だけでなく、つけ麺風にアレンジするのも人気の使い方です。

ただし、つけ麺は麺のコシを残すことが大切になるため、茹で方や仕上げ方に工夫が必要です。

ここでは、つけ麺風で楽しむときの調理のポイントを整理します。

コシを残すため短めに仕上げるのが基本

つけ麺の場合は、通常のスープ麺より短めに茹でるのが基本です。

また、茹で上がり後につけ汁に浸す時間も考慮して、やや固めで仕上げておくのがポイントです。

冷水でしっかり締めることの大切さ

茹で上がった麺は流水でしっかり冷やすことが重要です。

冷水で麺を締めることで表面のぬめりが取れ、コシのある食感が際立ちます。

夏場は氷水を使うと、さらにしっかりと冷やせて食感が安定します。

冷却が不十分だと麺がベタつきやすくなるため、ざるを使って水気を切りながら丁寧に仕上げましょう。

つけ汁の温度を保つ工夫で最後まで美味しく

つけ麺スタイルでは、麺を冷やす一方でつけ汁の温度管理も欠かせません。

つけ汁が冷めると麺が絡みにくくなり、味わいも弱く感じられることがあります。

途中で少量の熱湯を足す、保温できる容器に入れるなどして、最後まで適度な温度を保つ工夫が役立ちます。

これにより、麺の食感とつけ汁のバランスを最後まで楽しめます。

| 工程 | ポイント |

|---|---|

| 茹で時間 | 表示時間より30秒~1分短めに |

| 冷却 | 冷水または氷水でしっかり締める |

| つけ汁 | 温度を保って味のバランスをキープ |

このように、つけ麺風の調理では短めの茹で時間・冷水での締め・つけ汁の温度管理の3点を意識することが大切です。

小さな工夫で食感や味わいが大きく変わるため、シンプルながら満足度の高い調理法として取り入れやすいスタイルです。

調理スタイル別の茹で時間一覧と共通のコツ

サリ麺は調理方法によって最適な茹で時間が異なります。

ここでは、代表的な調理スタイルごとの目安時間を一覧にまとめ、どの調理にも共通する失敗しにくいポイントを紹介します。

用途ごとの茹で時間一覧

下記は調理スタイル別の目安です。

実際には火力やお湯の量などで変動するため、あくまで参考時間として扱ってください。

| 調理スタイル | 目安の茹で時間 | 仕上がりの特徴 |

|---|---|---|

| スープ麺(基本) | パッケージ表示通り | バランスのとれた食感 |

| 鍋のシメ | 表示時間-30秒~1分 | スープを吸いやすいのでやや短め |

| つけ麺風 | 表示時間-30秒~1分 | 冷水で締めてコシを残す |

| 炒め料理 | 表示時間-1分程度 | 炒めて加熱するため固めに仕上げる |

どの調理法にも共通する茹で方のコツ

茹で時間の違いに関係なく、サリ麺を美味しく仕上げるために共通するコツがあります。

- 麺が泳ぐほどのお湯を準備する

少量のお湯では麺が絡まりやすく、均一に茹でにくくなります。 - 沸騰直後に投入する

温度が下がった状態で入れると仕上がりが安定しません。必ず沸騰してから入れるのが基本です。 - 茹でながら味見をして調整する

時計だけに頼らず、実際に麺を食べて確認することで自分好みに仕上げられます。

便利アレンジ:半茹でで冷凍保存する方法

一度に複数玉を使わない場合は、半茹での状態で冷凍保存しておく方法もあります。

表示時間の半分程度で一旦取り出し、流水で冷却後に冷凍保存するのが一般的です。

調理時は凍ったまま鍋やフライパンに入れるだけで再利用できます。

時間を節約できるうえ、食べたい分だけ取り出せるのが便利です。

サリ麺を美味しく仕上げるための道具と下準備

サリ麺はシンプルな材料ですが、道具や下準備を整えることで仕上がりが安定しやすくなります。

ここでは、調理をスムーズにするために役立つ基本的な準備について紹介します。

鍋のサイズとお湯の量を整える

茹でるときには麺がしっかり泳げる大きさの鍋を選ぶことが大切です。

お湯の量が少ないと麺同士がくっつきやすく、仕上がりが一定じゃなくなることがあります。

一般的には麺1玉につき1リットル程度のお湯を目安にすると安心です。

ざるやタイマーを準備しておく

茹で上がった麺をすぐに取り出せるようにざるや網を準備しておくと効率的です。

また、時間管理のためにキッチンタイマーを使うと仕上がりのブレが少なくなります。時計だけでなくタイマーで細かくチェックすることで、一定の茹で加減を再現しやすくなります。

下準備が仕上がりに与える影響

準備不足のまま調理を始めると、取り出しや冷却が遅れて麺が柔らかくなりすぎることがあります。

事前に鍋・お湯・ざる・タイマーを整えておけば、茹で時間のコントロールがしやすくなります。

特につけ麺風にする場合は、冷水や氷を用意しておくと仕上げがスムーズです。

| 道具 | 役割 |

|---|---|

| 鍋(大きめ) | 麺が泳げる量のお湯を確保 |

| ざる・網 | 茹で上がりを素早く取り出す |

| キッチンタイマー | 時間を正確に測る |

| 氷・冷水用のボウル | つけ麺用の麺をしっかり締める |

このように、基本的な道具と下準備を整えるだけで調理の流れがスムーズになり、サリ麺の仕上がりも安定しやすくなります。

ちょっとした準備の差が、麺の食感をより良い状態で楽しむためのポイントになります。

サリ麺を楽しむ簡単アレンジアイデア

サリ麺は茹でてそのまま食べるだけでなく、ちょっとした工夫を加えることで味わいの幅が広がります。

ここでは家庭で手軽にできる一般的なアレンジ方法を紹介します。

茹で汁をスープや調味に活用する方法

麺を茹でたお湯には小麦の風味が残っています。

スープ料理や鍋のスープに一部を加えることで、風味をなじませる工夫ができます。

ただし、茹で汁は少し濁るため、量は控えめに加えるのがポイントです。

ごま油や薬味を加えて風味を広げる

茹で上がったサリ麺にごま油や刻みねぎ、白ごまなどを添えると、香りや食感のアクセントになります。

シンプルなスープや鍋の締めに使うときに、最後のひと工夫として取り入れやすい方法です。

また、刻んだ海苔や七味唐辛子を少量ふりかけるだけでも風味が変わります。

炒め調理や冷麺風にアレンジする

サリ麺は炒め物の具材として使うこともできます。

短めに茹でた麺を野菜や肉と一緒に炒め合わせれば、焼きそば風の一皿になります。

また、夏場には冷水で締めた麺を冷たいスープやタレと合わせ、冷麺風に楽しむのも一般的な方法です。

| アレンジ方法 | ポイント |

|---|---|

| 茹で汁を利用 | スープに少量加えて風味を調整 |

| 薬味・香味油 | ごま油・ねぎ・ごま・海苔などをトッピング |

| 炒め調理 | 野菜や肉と一緒に炒め、短めに茹でるのがコツ |

| 冷麺風 | 氷水で締めて冷たいタレと合わせる |

このように、少しの工夫でサリ麺はさまざまな料理に応用できます。

日常の食卓に取り入れやすく、気分や季節に合わせて使い分けられるのが魅力です。

サリ麺と他のインスタント麺の違い

サリ麺は韓国料理などでよく使われる即席麺ですが、日本で一般的なインスタント麺とはいくつか異なる特徴があります。

ここでは、代表的なインスタント麺との違いを整理します。

油揚げ麺との違い

日本のインスタント麺に多い油揚げ麺は、揚げて乾燥させているためお湯で戻りやすく、短時間で仕上がります。

一方、サリ麺は油で揚げていないタイプのため、比較的しっかりした食感を残しやすいのが特徴です。

また、油揚げ麺特有の風味が少なく、鍋料理やスープ料理に合わせやすい点もあります。

ノンフライ麺との違い

日本でも販売されているノンフライ麺は、乾燥工程で油を使わずに仕上げているためカロリーが控えめで、食感がツルッとしています。

サリ麺も同様にノンフライタイプですが、鍋料理やアレンジ向けにシンプルな味付け・形状になっている点が異なります。

そのため、スープを吸いやすく料理全体の一体感を楽しみやすいのが特徴です。

サリ麺ならではの特徴と使いやすさ

サリ麺はスープや具材に合わせやすい「追加用の麺」として販売されているのが特徴です。

一般的なインスタント麺はスープ付きで1食完結型ですが、サリ麺は麺だけのため自由に料理に組み合わせられます。

鍋のシメや炒め物、つけ麺風など幅広い調理に対応できる点が、他のインスタント麺との大きな違いです。

| 種類 | 特徴 | 向いている料理 |

|---|---|---|

| 油揚げ麺 | 揚げて乾燥させており戻りやすい。独特の風味あり。 | 即席ラーメン全般 |

| ノンフライ麺 | 油を使わず乾燥。ツルッとした食感。 | ラーメン、スープ麺 |

| サリ麺 | 麺のみ販売。揚げていないためコシがありスープを吸いやすい。 | 鍋のシメ、炒め物、アレンジ料理 |

このように、サリ麺は「単体で料理に追加する麺」としての立ち位置があり、他のインスタント麺よりも応用が利きやすいのが特徴です。

料理の幅を広げたいときに取り入れやすい存在といえます。

サリ麺を購入するときに確認したいポイント

サリ麺はさまざまな料理に使える便利な麺ですが、購入の際にいくつか確認しておくと扱いやすさが変わります。

ここでは、買うときに意識したい一般的なチェックポイントをまとめました。

内容量と麺の太さの目安

サリ麺は1袋の内容量が商品によって異なります。

1袋あたり100g前後が一般的ですが、メーカーによって若干の差があります。

また、麺の太さも微妙に違うため、鍋料理には太め、つけ麺風には細めといったように、用途に合わせて選ぶと使いやすいです。

保存方法を確認しておく

サリ麺は常温保存できる乾麺タイプが多く、直射日光や高温多湿を避けて保存するのが基本です。

ただし、湿度が高い場所では袋のまま置くと劣化しやすいため、開封後は密閉容器に移しておくと安心です。

購入前にパッケージの保存方法を確認しておくと良いでしょう。

まとめ買いと使いやすさ

サリ麺は複数袋入りのセット商品もよく販売されています。

まとめ買いはコスト面でお得ですが、保存場所を確保できるかどうかも考えておくと安心です。

家庭でよく鍋や麺料理を作る場合はまとめ買い、たまに使う程度なら少量パックを選ぶのがおすすめです。

| 確認項目 | ポイント |

|---|---|

| 内容量 | 1袋あたりのグラム数を確認。用途に応じて選ぶ。 |

| 麺の太さ | 鍋向きは太め、つけ麺風はやや細めが使いやすい。 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存。開封後は密閉容器に。 |

| 購入形態 | まとめ買いはお得だが保管スペースを考慮。 |

このように、購入時に内容量・麺の太さ・保存方法・購入形態を確認しておくと、調理や保管がスムーズになります。

自分の調理スタイルに合わせて選ぶことで、サリ麺をより便利に活用できます。

まとめ|サリ麺をもっと美味しく楽しむために

記事の要点

- サリ麺はパッケージ表示を基準に、好みや用途で茹で時間を調整する。

- 鍋料理ではスープや具材の種類に合わせて短めに茹でると食感が保ちやすい。

- つけ麺風は短めに茹でて冷水で締め、つけ汁の温度管理も重要。

- 炒め物や鍋のシメなど調理法ごとの茹で時間は早見表を参考にする。

- どの調理でも「たっぷりのお湯・沸騰直後に投入・味見で調整」が基本。

- 鍋やざる、タイマーなどの下準備を整えると仕上がりが安定しやすい。

- ごま油や薬味を加える、冷麺風に仕上げるなど簡単アレンジで楽しめる。

- サリ麺はスープ付きの一般的なインスタント麺と違い、料理に自由に組み合わせやすい。

- 購入時は内容量・麺の太さ・保存方法・まとめ買いの可否をチェックして選ぶ。

あとがき

サリ麺は調理の仕方次第で、鍋のシメにもつけ麺にも炒め料理にも使える万能な麺です。

基本の時間を起点にしつつ、仕上がりを味見しながら調整することで自分に合った食感を見つけやすくなります。

特別な技術がなくても、小さな工夫を積み重ねることで毎回の仕上がりが安定しやすくなります。

日々の食卓で気軽に取り入れて、料理に合わせた使い方を楽しんでみてください。